マズローの欲求5段階説をご存知のビジネスマンの方は、多くいらっしゃるでしょう。

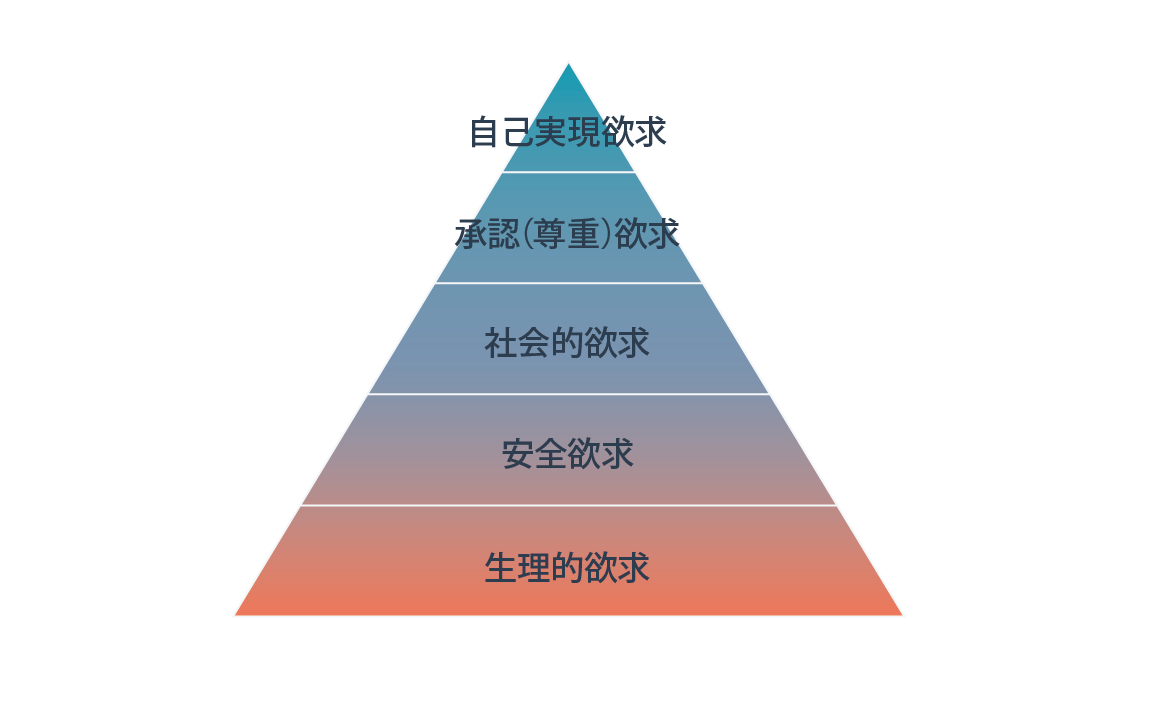

人の欲求を生理的欲求〜自己実現欲求までピラミッド型で表した図は、「衣食足りて礼節を知る」という日本のことわざとかぶるようでもあり、日本人的にも「まあそうだろうね……」と腹落ちしやすい理論ではないでしょうか?

マズローのこの理論は心理学、経営学、医療、マーケティングほか、いわゆる自己啓発、スピリチュアル市場まで幅広い領域で活用されています。そのため、少し軽く見られがちな説でもあります。

しかし経営学においては、人間の本性を本来怠け者と捉えるか? あるいは条件次第で自己実現をしたい存在と捉えるか? で分けて対応する「X理論・Y理論」は、マズローの欲求5段階説をベースにしています。つまりマネジメントの基礎知識のひとつであり、MBAでも説明されているのです。

本記事では、マズローの欲求5段階説の概要、マズローの人間に対するポジティブな捉え方、マーケティング担当者や営業担当者がマズローの理論を活用する方法を紹介します。

マズローの欲求5段階説とは?

「マズローの欲求5段階説」とは、1954年にアメリカの心理学者Abraham Maslow(アブラハム・マズロー。以下マズロー)氏が、著書『人間性の心理学』で提唱した説です。

マズローの欲求5段階説は「人間は自己実現に向かって成長する」と仮定して、人間の欲求を5段階の階層で説明したものなので「自己実現理論」とも呼ばれます。

なお、一般に知られているピラミッドの階層図は、マズローが作成したのではなくその後の解説者によって作成されたものです。

マズローの欲求5段階説の発展の背景

マズローは、ニューヨークのブルックリンでユダヤ人移民の長男として生まれました。幼少時代の家庭は貧しく、マズローは内気な気質だったと言われます。

1928年にウィスコンシン大学に入学しました。実験心理学者として、サルの社会階層のなかでの支配的地位が、その性的行動を左右するという研究を行い評価されます。その後コロンビア大学を経て、ブルックリン大学で14年間研究を続けます。

1951年にボストンのブランダイス大学に移ってからは『Motivation and Personality(邦題『人間性の心理学』)』をはじめ、数多くの論文をさまざまな媒体で発表し、米国だけでなく海外でも名声を高めました。

1967年にはアメリカ心理学会の会長に就任し、自らが提唱する人間性心理学(人の自己実現、創造性、美、至高経験、倫理などの肯定的な面に重心をおく研究)に挑みます。

マズローの欲求5段階説は、米国経営学者のDouglas McGregor(ダグラス・マグレガー)氏が、1960年に著書で前述の「X理論Y理論」を提唱したことによって、経営領域に急速に広まりました。

また、マズローが活躍していた時期は経営の神様、マネジメントの神様とよばれるPeter Drucker(以下ドラッカー)氏が活躍していた時代でもあります。

2人は、互いに尊重する間柄ではあったようですが、実はマズローはドラッカーの理論に対し「安全欲求が満足されていない企業に、ドラッカーのマネジメント論を適用するのは不可能だ」と批判しています(出典:マズロー心理学入門: 人間性心理学の源流を求めて 中野明氏著」)。

それに対し、ドラッカーは著書『マネジメント』で「マズローの批判」という節を設けてわざわざ説明しています。どのような詳細だったかについては、こちらの研究をご覧ください。

いずれにせよ、ドラッカーが著書にその一節を設けたこと自体が、当時のマズローの経営領域での影響力の大きさを物語っていると言えるでしょう。

(出典:Amazon)

マズローが1970年に心臓発作で亡くなったこともあり、ドラッカーの説明に対する意見を聞くことはできません。マズローの研究も未完のままとなり、後世の研究者に引き継がれていきます。

なお、マズローは晩年に5段階の階層の「自己実現の欲求」よりさらに高次な欲求「自己超越 Self-transcendence) 」があると説くようになりましたが、この6段階説よりも5段階欲求説のほうが圧倒的に活用されています。

(参考:Personality Theories ABRAHAM MASLOW、『人間性の心理学—モチベーションとパーソナリティ』『マズロー心理学入門: 人間性心理学の源流を求めて』、ドラッカー『マネジメント』における「マズローの批判」──マズロー管理論の意義と限界──、Globis)

マズローの欲求5段階説の概要

マズローの欲求5段階説とは、人間がどのような内発的動機で行動するかを説明する理論です。

マズローは、人間の欲求には「生理的欲求」「安全欲求」「所属と愛・社会的欲求」「自尊心」「自己実現」という階層があり、低次元の基本的な欲求が満たされることで、次の欲求が行動を支配するという欲求5段階説を提唱しました。

- 1段階:生理的欲求 (Physiological needs)

- 2段階:安全の欲求 (Safety needs)

- 3段階:社会的欲求 / 所属と愛の欲求 (Social needs / Love and belonging)

- 4段階:承認(尊重)の欲求 (Esteem)

- 5段階:自己実現の欲求 (Self-actualization)

この理論では、1段階が一番低位の欲求であり5段階が高位の欲求です。マズローの理論では、一般には「低位の欲求がある程度満たされてから次の段階の欲求が現れる」とされています。

ただし、完全に段階的に厳密なわけではありません。ある程度の重なりや同時進行も起こりえることをマズローも指摘しています。人によっては低位の欲求が完全に満たされなくても、次の段階の欲求が現れることがあります。複数の欲求が同時に存在することもあります。

これは、誰しもが実感できることでもあるでしょう。生理的欲求が強い層の人であっても承認欲求や自己実現欲求はそれなりに発生します。あくまでもっとも強く心の多くを占めている欲求が生理的欲求ということです。

マズローの欲求の各段階を構成する要素

ここでは、マズローの欲求5段階説の要素を解説します。

第1段階:生理的欲求

生理的欲求とは、人間が生存するために必ず必要なものに対する欲求であり、ピラミッドのもっとも低次元にある欲求です。マズローは、人間がより高いレベルの内的満足を追求するためには、まず生理的欲求を満たさなければならないとしています。生理的欲求には以下のようなものがあります。

- 空気

- 水

- 食べ物

- 睡眠

- 衣服

例えば海外で大災害があると、スーパーや店などで略奪行為が起きる様子がニュースに出ます。水や食料がなければ人は長く生きられないからです。生理的欲求が満たされない段階では、人はより高次の安全、社会的欲求を持つことが難しくなります。

ビジネスの観点から見ると、生理的欲求は商品やサービスが提供する基本的な価値を指しているといえます。企業がどのようにこれらの基本的な欲求を満たすかが、製品やサービスの成功に大きな影響を及ぼします。

例えば、レストラン業界における生理的欲求は食事です。顧客がレストランを訪れる基本的な目的は「空腹を満たすこと」にあると言えるでしょう。したがって、レストランはまず、顧客が空腹を満たすために十分な量の食事を提供することで、この基本的な欲求を満たすことができるよう、努める必要があります。

第2段階:安全性の欲求

生理的欲求が満たされると、安全性への欲求が人の行動を支配するようになります。

安全性とは、例えば暴力や飢えなどにさらされない安全な暮らし、経済的安定性、良い健康状態の維持など、不安を感じない安全な状態のことです。

日本などの先進国では、安全欲求は主として仕事の安定性、経済水準の安定性、社会環境の安全性(福祉などのセーフティネット)などを求めるかたちで現れます。

- 健康状態

- 情緒的な安全

- 暴力からの安全

- 経済的な安全

例えば失業してしまったり、低賃金の仕事についていたりする人は、まず経済的な基盤を確立することが動機の主となります。

レストラン業界の仕事に当てはめて考えてみましょう。レストランで働く従業員にとって適正な賃金が保証され、基本的な生計を立てることができると、従業員たちは次に、既に手に入れている地位を維持することに必死になります。

「解雇」「勤務時間の短縮」「不規則なスケジュール」「レストラン(=職場)の閉店」といった心配事が気になり始めるでしょう。

レストランの経営者は、若い料理人たちを職場に惹きつけ、成長を促し、貢献を求めるために「明日も各人の仕事が保証されている」という安心感を与えなくてはなりません。

第3段階:社会的欲求

生理的欲求と安全欲求が満たされると、社会的欲求が強くなります。この欲求は「所属と愛の欲求」とも言われます。マズローによると、人間は社会的集団の中で所属感や受容感を求める欲求を持っており、規模の大きさをとわず集団の一員であると感じられることが重要です。

集団内で果たせる役割があるという感覚、その集団=社会に受け入れられている所属欲求が満たされないと孤独感や不安を感じたり、人によってはうつ病などの原因になったりします。社会的欲求が満たされる場には以下があります。

- 地域社会

- 企業

- 宗教団体、政治団体

- 専門組織

- スポーツチーム、サークル

- ネットコミュニティ

- 家族、友達関係

レストラン業界の仕事に当てはめて考えてみましょう。先に「生理的」そして「安全性」という基本的なニーズが満たされたら、次に雇用主(レストランの経営者)は、若い料理人が長期的に職場に貢献できるよう、次のニーズと向き合う必要があります。

従業員は組織に適応し、同僚から受け入れられ、自身の貢献が評価されたと感じると、職場への帰属意識が高まります。従業員一人ひとり誰もがチームの一員であり、自分の役割が尊重されると望んでいる点を、雇用主は常に配慮する必要があります。

第4段階:承認(尊重)欲求

承認欲求とは他者から認められたい、自尊心を満足させたいという欲求です。英語では「Esteem」と書かれていますので、自己の尊厳を求める、尊重されたい欲求とも解釈できます。マズローは承認の欲求に2種類あると指摘しています。

- 低いレベル:他者から注目されたい、認められたい、ほめられたいと思う欲求。地位、名声、権威、他人からの称賛など。

- 高いレベル:自分へ自信を持つ、自立意識、自己尊重感、技術や能力の習得など、自身を高く評価したい欲求。

人によっては、低いレベルの承認欲求が充足されるだけで満足する場合もあります。高いレベルの承認欲求を持つようになると、他者が評価しても自分で自分を評価できないと欲求は充足しなくなります。

マズローは、どんな個人であれ、「自尊心」を持つことが非常に重要であることを強調しました。人は皆、家族、友人、恋人、上司などから自分の行動を評価されることを必要としているのです。

レストラン業界の仕事に当てはめて考えてみましょう。

若い料理人が自分の仕事、所属しているレストラン、共同作業者、そして自分が仕上げた料理の一皿に誇りを持てるようになるとします。今度は料理人一人ひとりが自発的に、「さらに高い技術や能力を身につけて、職場の皆や、顧客をもっと喜ばせたい」と、自らさらに高い仕事のレベルを目指すようになるでしょう。

第5段階:自己実現の欲求

自己実現欲求とは、自分の潜在能力を発揮し自分がなりうる最高のものになりたいという欲求です。スポーツや音楽の世界で成功したい、出世して社長になりたい、理想の家庭を築きたいなど、人によって方向性や目指す大小は異なりますが、自分の能力を生かして成長し続けたい欲求です。

この欲求を持てるまでには、生理的欲求?承認欲求を満足している段階に到達していなければならず、技術の習得や人間的な成長をしている必要もあります。

- 理想の家庭(パートナー、子育て)

- 自分の才能の最大限の発揮

- 目標達成のための努力

自己実現とは、自分が可能な限り最善を尽くす機会を得ることです。レストラン業界の仕事に当てはめて考えてみましょう。

「自分こそが将来、トップシェフの座を手に入れる。だからこそ、誰よりも朝早く起きて厨房に入り、さらに腕を磨き続ける」といった思考を抱き、毎日仕事に向かう最大の原動力になっている。このような状態が想定されます。

「自己実現」は達成するのが難しいものですが、トップシェフは若手スタッフをこのレベルに導いていく必要が常にあります。若手スタッフ一人ひとりも、「自己実現」のレベルへの到達を内心では望んでいるでしょう。

第6段階:自己超越欲求【補足】

マズローは晩年、自己実現欲求のさらに高次な欲求として「自己超越欲求」があると述べています。自己実現を果たした人の中には、自我を超越して他者を幸せにしたい、社会、世界をよりよいものにしたいという自己超越欲求を持つ段階にいたる人がいると述べています。

なお、自己実現の段階に至った人すべてがそうなるのではなく、自己超越の段階にいたるのは人口の2%にすぎないということです。

ビジネスの観点から見ると、自己超越の欲求は、個人が自分自身の役割を超えて、他者、組織、または社会全体の利益を追求する欲求を表しています。

以下、具体例をレストラン業界に当てはめて考えてみましょう。

- メンターシップ

経験豊富なプロフェッショナル人材が、自己超越の欲求を満たすために、若い、あるいは経験の浅い従業員に対するメンターシップの役割を担うケースがあります。

「トップシェフが若手料理人の指導役を買って出る」といったことです。トップシェフは自分自身の知識と経験を共有し、若手の成長と成功を助けることによって、自己超越の欲求を満たします。

- 社会貢献

企業のリーダーや従業員は、企業の社会的責任(CSR)プログラムを通じて自己超越の欲求を満たすこともできます。

例えばレストラン業界で言えば、昨今で言うとSDGsへの取り組みなどもその一例だと言えるでしょう。

原材料の調達において「持続可能な農業の推進」「代替肉の利用」「省エネと再生可能エネルギーへの転換」といった具体例が挙げられます。

- 組織のビジョンと使命

所属している会社の「ビジョン」や「ミッション」に深く共鳴する従業員は、その達成に向けた仕事を通じて、自己超越の欲求を満たすこともできるでしょう。

社会的影響を目指す組織や、企業が掲げるビジョンが社会的価値創造に向けたものである場合に当てはまります。

例:

- 地域社会に安定的に食を供給する

- 多様な食の提供で、豊かな食文化を創造する

- 国内の農林水産業を支える

- 地域経済を活性化させる

[参考]食品産業の将来ビジョン

自己超越の欲求を満たすためには、個々の従業員が自身の役割や能力を超えて、より大きな目標や社会全体の利益を追求する機会を提供することが重要です。

マズローの欲求5段階説の欲求の分類と違い

マズローの欲求5段階説は「内的欲求と外的欲求」「成長欲求と欠乏欲求」に分類してよく説明されます。

生理的欲求、安全欲求、社会的欲求は、自分がかかわる外部環境を満たそうとする欲求なので「外的欲求」に分類します。

一方、承認欲求と自己実現の欲求は、自分の内面を満たそうとする欲求なので「内的欲求」と区分されます。

内的欲求と外的欲求

- 生理的欲求: 水、食べ物、睡眠、住居

- 安全欲求: 経済的安全、雇用、住宅、健康

- 所属と愛の欲求: 家庭、友人、職場での関係

- 承認欲求: 認められること、職場で昇給すること、賞品を獲得すること

- 自己実現欲求: 夢と可能性を生きる

最も基本的な「生理的欲求」「安全欲求」「所属と愛の欲求」は、人間にとって本質的なものです。これらは周囲の環境や、他者からの影響によって大きく左右される外的欲求です。生存と社会的な関係を維持するためには、まず外的欲求が満たされなければならないとされています。

一方、「承認欲求」「自己実現欲求」は個々の内面から湧き出る内的欲求で、自分自身を最大限に表現し、自己の可能性を最大限に引き出すことを求める欲求です。これは他者や環境に影響されるよりも、自己の内面から湧き出る動機付けによって駆り立てられるものです。

したがって、人の「内的欲求」を刺激して満たすには、先に「外的欲求」の充足に対処する必要があります。

例えば企業では、評価制度やコーチングなどを導入する以前に、従業員の生理的欲求、安全欲求、所属欲求を重視すべきです。

生活に必要な賃金を提供し、従業員が毎日、自分自身の健康を気遣い、帰属意識を感じるために必要なものを確実に得られるようにします。福利厚生を充実させ、食事補助や、住宅補助、健康診断や人間ドックをはじめとする健康面のサポート、共済や互助会、持ち株制度なども整備するなど、従業員の「生存」「居住」「健康」を担保する必要性が挙げられます。

「外的欲求」が満たされたら、次は以下に挙げるような方法で「内的欲求」への対処を検討するとよいでしょう。

- 販売競争の実施

- (セールス成績などに対する)表彰イベントの実施

- 評価・昇進の仕組み整備

- 指導・教育・研修制度の整備

[参考]How to Apply Motivational Theories in the Workplace

成長欲求と欠乏欲求

マズローは最初の4つの欲求である生理的欲求、安全欲求、社会的欲求を、欠乏するものを満たそうとする「欠乏欲求 」、自己実現欲求を「成長欲求 」として分類しています。

また、欠乏欲求を十分に満たした経験のある者は、欠乏欲求に対してある程度耐性があるため、成長欲求実現のため、欠乏欲求が満たされずとも活動できるようになると述べています(例:一部の宗教者、慈善活動家など)。

「成長欲求」は、「より人として成長したい」という欲求から生まれます。人は成長欲求が満たされると、さらによくなりたいという欲求が高まり、モチベーションも高まります。

逆に「欠乏欲求」は、自己実現の下にある 4 つのレベル (生理的欲求、安全欲求、愛と帰属欲求、自尊欲求) に関係します。欠乏欲求は、「欠けているものを手に入れたい」という欲求です。人は自分に足りないもの(食や睡眠、安全など)を手に入れると、それを手に入れようとするモチベーションが低下します。

ある大企業の上級財務アナリストを例に考えてみましょう。

この人は、安定した高収入の仕事、配偶者、家族、住居を既に手に入れており、会社内や同僚の間で尊敬される立場だとします。「欠乏欲求」は明らかに満たされているため、日々の自身の行動モチベーションを生理的欲求や安全欲求に焦点を当てているとは考えにくいと言えるでしょう。

その代わりに、この人は個人的な成長や、幸福を追求しようというモチベーションが強まります。自己実現のニーズを満たし、周囲の環境が自分に対して他に何を提供できるのか、そして自分が周囲や世界に対して、何を提供できるのか、探求しようとしていると考えられます。

つまり、企業や組織は人材のマネジメントにおいて、従業員の欠乏欲求をまず先に満たし、成長欲求を推進することで、組織全体の生産性と士気を向上させることができるのです。

物質的欲求と精神的欲求

物質的欲求とは、私たちが生きていくために必要な基本的なモノに対する欲求です。例えば、食事、住まい、水など、健康的に生活するために必要な物質に対する欲求を指します。5段階の中の生理的欲求と安全欲求に該当します。

一方、精神的欲求とは、心が満たされて幸せを感じられることに対する欲求です。友人や家族との良好な関係性、社会的評価、自分の成長を実感すること、誰かの役にたったときの純粋な喜びなどを指します。5段階の中の社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求を指します。

人はまずは物質的欲求を満たしたのちに、精神的欲求が強く現れます。

例えば、成長途上国はモノが非常によく売れます。必要な生活必需品が不足しているからです。スマートフォンなどのITツールも庶民の給与に照らし合わせれば高額ですが、若者は惜しみなくお金を払います。しかし、社会が豊かになり物欲が充足すると精神的欲求のほうが強くなります。

日本もバブル期までは、高級車やブランド品を欲しがる人が多かったのですが、社会に安くてよいモノが行きわたったあたりから、断捨離やミニマリズムがブームになりました。自分らしく生活するといったことがトレンドになりました。また、SNSが活況になったりボランティアをする若者が増えたりなど、精神的欲求が全体的に強くなっています。

マズローの欲求5段階説をビジネスにどのように活用するのか

マズローの法則をマーケティングや営業の現場でどのように生かせばよいでしょうか?

ここでは3つの活用シーンを紹介します。

マズローの欲求5段階説のマーケティングでの活用

ペルソナやカスタマージャーニーの作成に活かす

ペルソナとは、自社の理想の顧客のプロファイルです。マズローの欲求5段階説は個人の心理的欲求を分類したフレームワークなので、BtoCマーケティングには特に役立ちます。例えば食品メーカーの場合、以下のようにペルソナがマズローの5段階のどの欲求が強い層かをあてはめると、マーケティングのコンセプトが明確になるでしょう。

例:食品メーカーのペルソナのカテゴライズ

- 生理的欲求が強い:食べられるレベルの味・量・価格の食品を求める

- 安全欲求が強い:安全な食品、無添加、無農薬、オーガニックなどを気にする

- 社会的欲求:国産、地元産、被災地を応援できる食品など人とのつながりを意識する

- 承認欲求の高い:ブランド、パッケージのお洒落さなど周囲から認められる商品を好む

- 自己実現欲求の強い:ベジタリアン、添加物不使用など自分のポリシーを反映した商品を求める

.jpg?width=500&height=375&name=%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A(%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88AC).jpg)

カスタマージャーニーとは、見込み客がニーズに気づいて商品を購入するまでの道程です。マズローの5段階欲求説は、商品購入までの検討期間が長く3カ月?3年程度にわたることの多い、BtoB顧客のカスタマージャーニー作成に活用できます。

例:SaaSの購買担当者の欲求の変化

- 生理的欲求の段階:課題を解決できる必要最小限の機能があればよい

- 安全欲求の段階:セキュリティや運営企業の安全性を気にする

- 社会的欲求:取引先との良好な関係性を築けるか、ユーザーコミュニティなどのカルチャーを重視

- 承認欲求:導入したことで周りから認められるかを気にする(トップ企業、有名企業のツール、コスパに優れたツール等)

- 自己実現欲求:自社の理想とする活用方法ができ、今後もさまざまな目的に活用できるかを求める

このような気持ちの移り変わりを、以下のようなカスタマージャーニーシートの課題の欄をまとめるときに意識するとよいでしょう。

-2-4.png?width=535&height=264&name=%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88(%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB)-2-4.png)

なお、5段階欲求説はあくまでマーケティング施策を考える際の枠組みなので、マーケティングに活用する際は必ずしも5段階にあてはめなくてもかまいません。商品によっては「欠乏欲求」と「成長欲求」、「内的欲求」と「外的欲求」、「物質的欲求」と「精神的欲求」など、2つにあてはめてもよいでしょう。

ターゲットに刺さるコピー作成に活かす

見込み客がマズローの欲求5段階説のどこの階層にするかボリュームゾーンを特定したり、ペルソナ設定に活用したり、コンテンツのコピーを工夫したりできます。

以前も例に出しましたが、品川駅の駅広告のコピー「仕事は楽しいですか? 」が炎上したのは、安全欲求、承認欲求があまり満たされていない層に、自己実現層向けのキャッチコピーを意図的に投下したからではないかと考えます。

現在の日本の働く人たちの多くが、上がらない給与、パワハラ、モラハラなどの圧力、長時間労働などで疲弊しており、経済的な豊かさが満たされていない、相対評価の成果主義で組織で承認されていないと感じる層が多いです。非正規率も高くなりました。以前より仕事や自分の将来に不安を感じる人が増えています。

私見ですが、そこに仕事も遊びと同じと捉える、余裕のある意識高い層向けのコピーがきたので、きっとカチンときたのでしょう。

見込み客が安全欲求の階層にいる場合、少し緊張をやわらげてもらう、日常生活を今より豊かにする、安定するところに目をむけてもらう「~は大丈夫ですか? 」「もう一つの選択肢がある」「違う場所がある(承認される)」といった不安をどう解消するかというところがポイントではないかと考えます。

広告のコピーでも、営業トークでも、顧客のもっとも強い欲求がマズローの説く5段階のどの欲求なのかを踏まえて考えると、より訴求する言葉を選ぶことができるでしょう。

セグメンテーションで活かす

米国スタンフォード研究所の社会科学者Arnold Mitchell(アーノルド・ミッチェル)氏は、マズローの欲求5段階説をベースにし、米国の人の価値観、態度、ライフスタイルを9種類のタイプに分析する「VALS」を作成しました。

このVALSは、米国のマーケティングメディアAd Ageから「1980年代の市場調査のトップ10のブレークスルーのひとつ」と紹介されたほど、米国でよく活用されました。その後さらに研究が進み、現在は新しいVALS(8種類)が開発され、政治キャンペーンや企業のマーケティングのフレームワークとして活用されています。

なお、日本市場に合わせて開発された「Japan-VALS」もありますが、イノベーター理論もベースとして作成されているため、マーケティング初心者はやや難しく感じるかもしれません。

消費者傾向を分析するためのフレームワークとして活用するのであれば、米国版VALSがあてはまる企業も多いと考えます。

VALS(Values, Attitudes, and Lifestyles)は、消費者の行動を理解するためのフレームワークであり、マーケティング施策の設計に広く活用されています。

新規事業の検討に活かす

マズローの欲求5段階説は、新しいスタートアップ事業を計画する際の鍵となる概念のひとつで、事業の意義や方向性を定めるうえでも参考にされます。未来に向けたスタートアップ事業の例として、以下の事例をご紹介します。

IoT化により社会が激変すると言われ続けています。あまりピンとこないのが現実だと思いますが、やはり先々を見据えて新規事業を考えていく必要があります。

幸い、テクノロジーが進歩しても人間の欲求、心理は急速に変わらないので、マズローの欲求5段階説はこれからも有効です。

例えば、総務省では近未来の生活166のシーンごとに「新たな ICT(AI、VR/MR/AR、IoT)がどう活用されるかを、マズローの欲求5段階説をベースにひもづけて、以下の図のように15エリアにマッピングしています。

その上で、『新たな ICTは個人の自己実現や創造性・多様性の発揮といった領域をカバーするテクノロジーであるため、米国型の「効率性一辺倒」といった価値観にとらわれず、かつ「社会課題解決」のみならず「個人の幸福創造」といった面にもフォーカスをあてる必要がある』と示唆しています。

未来の生活シーンをマズローの欲求5段階説でマッピング

(出典:平成 30 年度デジタル化による生活・働き方への影響に関する調査研究成果報告書)

マズローの欲求5段階説のマネジメントでの活用

マズローの欲求5段階説は、経営・マネジメント領域でも有効なフレームワークです。

自社の従業員の分析

まず、マズローの欲求5段階説に照らし合わせて、自社の従業員のステージがどこかを確認してみましょう。会社ごとにおどろくほど「人のタイプ」は異なります。例えば、外資、国内大手、中小企業と分類すると以下のような傾向があるでしょう。

自社の従業員が安全欲求が強い層か? 自己実現欲求が強い層なのか? 自社の特徴を理解したうえで、あらゆる施策を検討する必要があります。

なお、上記はあくまで一般的な傾向であり、現実には企業の社風によって異なります。

特に中小企業の場合は経営者の個性・方針によってかなり差があります。

次に各欲求を満たすために企業が行える施策例を紹介します。

生理的欲求・安全欲求を満たすための対策

日本では多くの企業が、労働基準法にのっとり基本的な生理的欲求・安全欲求を満たした職場環境を保持しています。そのため多くの企業の物質的な職場環境は整っているでしょう。しかし近年は、リストラ、ハラスメントなどは増える傾向にあり、従業員の安全欲求を満たせていない企業は増加中です。

以下の施策があると、従業員がより快適に安心して仕事に取り組めるでしょう。

- 雇用の安定(むやみなリストラをしない)

- 快適なオフィス空間(人口密度・空調)

- 人間工学を考慮したデスク・椅子

- 職場のハラスメント対策

社会的欲求(所属と愛の欲求)を満たすための施策

従業員は、自分が組織の一員として受容されているという意識を持てると、メンタルが安定し仕事に集中できます。しかし、組織とのかかわり方は時代とともに変わります。令和の時代に「帰属意識を高める=所属と愛の欲求」を満たすには、昭和のような忘年会や運動会の復活よりも、以下のようなスマートな施策が適しているでしょう。

- メンターシップ制度(指導する先輩の存在)

- スキルアップ支援(キャリア研修、資格取得支援)

- 社内報の制作

- 社内サークル支援

- サンクスカード(感謝を伝え合う仕組み)

承認欲求を満たす

従業員の社内での承認欲求は、人事評価がすべてといってもよいかもしれません。

しかし、人事評価制度に正解はありません。精緻な成果主義(ジョブ型人事)も、日本に昔からあるメンバーシップ型も一長一短です。

- 成果主義・ジョブ型人事

- 日本型成果主義人事(MBOとメンバーシップ型のミックス)

- 年功&メンバーシップ型

ここで振り返らなければいけないのは、自社の従業員が現在マズローの5段階欲求説のどのステージにいるかということです。

例えば、成果主義人事は外資系やベンチャー企業などには適しています。そもそも「自己実現意欲が高い人たち」が応募するからです。彼らは成果が上がらなければリストラも覚悟して入社します。また企業は当初からそれなりの仕事・待遇を提供します。ジョブディスクリプションも明確です。

しかし日本の中小企業の場合、そこまで自己実現意欲が強い人やキャリアを明確に描いている人は少ない傾向があります。多くは、自分なりに能力を生かして成長していきたい、安定した環境や良好な人間関係のもと長く働きたい人たちです。承認欲求は社内ではあっても一般社会から承認されたいほど強くはありません。おそらく「安全欲求」「所属と愛の欲求」が強い人が多数派でしょう。

マズローの理論においては、低位の欲求が満たされてはじめて次の段階の欲求が強くなるとあります。

理論どおりに解釈すると、外資系・ベンチャーはシビアな成果主義人事でもまったく問題ありません。しかし、中小企業において同様の人事施策を進めても、大きく成功はしない可能性が高いでしょう。実際、MBOすら時にマイナスに作用しています。多くの従業員は「自分はBランク以下」と評価されたときにモチベーションが下がります。

そのうち少数は転職しますが多数はそのまま在籍します。そして奮起するのではなく、むしろ冒険してマイナス評価がつくことを避け始めるでしょう。このような組織においては、評価は緩やかにしたうえで雇用の安定を打ち出すメンバーシップ型人事が適している可能性があります。安全欲求と所属と愛の欲求が満たされるからです。

自己実現欲求を刺激する施策

企業が、従業員の自己実現を支援する施策とは、従業員が成長できる機会の提供です。例えば、従業員のキャリア支援に力を入れることは企業の成長にもつながります。また、社内で他の組織への異動を上申できるジョブオープニング、新規事業の提案制度なども有効です。

- 仕事の裁量権の拡大

- キャリア支援(研修、キャリアカウンセリング)

- 公募制度(ジョブオープニング)

- 新規事業の提案制度

- 副業の奨励

マズローの欲求5段階説をマーケティングで活用した例

以下では、マズローの欲求5段階説をマーケティングにて活用した例を紹介します。

P&G(米国)

P&Gは、消費者の購買行動と商品の利用傾向を理解するために、VALSフレームワークを用いています。

例えば、P&Gの「Tide」という洗剤のマーケティングでは、VALSフレームワークを用いてターゲット顧客の行動傾向を特定し、「Tide」が特定の顧客にとって最も役立つ方法を強調することで、効果的な広告戦略を策定しています。

具体的には、複数の市場セグメントをターゲットに設定し、各セグメントに対して別々の機能、デザインで製品を製造する、といった施策が挙げられます。

コカ・コーラ

コカ・コーラは、新製品開発やマーケティング戦略策定の際に、VALSフレームワークを活用しています。

同社はVALSフレームワークを使用して、消費者を「ライフスタイル」や「心理学的カテゴリ」といった軸で分類。そのうえで、コカ・コーラブランドの特定の製品が、特定の消費者グループにどのように響くか仮説を立て、その戦略に従って広告メッセージを最適化しています。

これらの例からわかるように、VALSフレームワークは企業が自社の製品やサービスが顧客にとってどのように価値を提供できるかを理解し、それに基づいて効果的なマーケティング戦略を策定するための重要なツールです。

パタゴニア

(出典:https://www.patagonia.jp/quality/)

パタゴニア(Patagonia, Inc.)は、品質の高さと環境保護活動において有名な米国のアウトドア・アパレルメーカーです。最近は食品事業も始めています。

理念は「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む。」

この「地球を救う」というメッセージは、マンガやアニメのヒーローのようなメッセージですが、パタゴニアは実際に有言実行しているところが凄みです。そして、マーケティングにおいては、このメッセージを打ち出すことで消費者の社会的欲求、自己実現欲求、自己超越欲求を刺激するアプローチをとります。

環境に優しいパタゴニアの衣服を着ることは心地よいだけでなく、倫理的であることのシンボル。上記の「安物のガラクタの時代にようこそ」というメッセージも、鋭く啓発的で消費者の視座を高めてくれるでしょう。

買い物は投票と考える世代は、パタゴニアの商品を購入することで社会貢献できた実感を持ち、自尊心を高め、自己実現欲求や自己超越欲求を満足させることができます。

前述のとおり5つの欲求は重なりあって存在するため、生理的欲求や安全欲求の強い人たちもそれなりに自己超越欲求はあります。パタゴニアのメッセージは、あらゆるステージの人たちへの、「あなたも地球を救えるヒーローになろう」という呼びかけになっています。

Apple

Appleは、Macをはじめとする同社製品のプロモーションの中で「Think Different.」というキャッチコピーを掲げ、顧客が自己実現の欲求を満たす手段としてApple製品を選択するように促しました。

この「Think Different.」というフレーズは「発想を変える」「ものの見方を変える」「固定概念をなくして新たな発想でコンピュータを使う」といった意味合いで使われています。

過去のプロモーションキャンペーンでは、「世界を変えようとした人たち」としてアインシュタインやピカソ、ガンジーなどが挙げられました。

Appleは、消費者に対して「Macを使って、新たな発想でコンピューターを楽しもう」「自分の持てる力を最大限に発揮しよう」「新たな偉業を夢見て、チャレンジしよう」といった自己実現の欲求を刺激しているのです。

このような戦略により、Appleは強固なブランドロイヤルティと市場シェアを獲得しています。

(引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/Think_different)

Duolingo

「Duolingo」は無料の言語学習アプリで、自己実現欲求と社会的欲求の両方を満たすことを目指して開発されたプロダクトのひとつです。

ユーザーは新たな言語を学び、取得することを通じて自己実現を達成し、また、アプリ内のコミュニティに参加することで社会的なつながりも得ることができます。

(出典:「Duolingo」 )

このように、マズローの欲求5段階説フレームワークを活用して、新しい製品をユーザーのどのような欲求に応えるかなど、新規事業の企画にも活用できます。

マズローは、それまでの心理学が人の行動の動機を、空腹などの単純な欠乏動機に重点を置いたり、人間の病的で異常な側面の精神分析ばかりに重きを置いたりすることに異を唱えました。人間の持つ成長への欲求、高次の価値を求める人間についての研究「人間性心理学」を提唱した心理学者です。

そのポジティブな人間の捉え方は、人はそれぞれ個性的な存在であり、思考も変容することを前提とするマネジメント、マーケティング領域の思考と親和性が高いと考えます。

まとめ

マズローの欲求5段階説は、マズローが提唱した人間性心理学という、人の可能性に対してポジティブな心理学がベースにあります。

アカデミックな世界では検証不足、国によって異なるなどの批判もあるようですが、少なくとも日本のビジネス界にいる私たちにとっては、非常に実践的であり、感覚的にすぐ理解でき、活用しやすい理論だと言えるでしょう。

テクノロジーがいかに急速に進化しても、人間の欲求、心理は急に変容するものではありません。マズローの欲求5段階説には時代を超えた汎用性があります。これからもマネジメントやマーケティングに必ず役立つでしょう。

.png)