いくつかの研究により、ブランドの成長には潜在顧客の獲得が重要であると判明しています。たとえば2014年の研究によれば、ブランドシェアの拡大には市場浸透(顧客数)が不可欠であり、ロイヤルティよりも浸透度の大きな変化がブランドシェアに大きく影響するとのことです。

当然ながら既存顧客の維持も重要ですが、既存顧客数は全体から見ると少ない上に、さらなる購入(アップセル・クロスセル)をしてもらうのは容易ではありません。そのため、潜在顧客を顧客化する施策も同時並行で継続していく必要があります。

まだ顧客になっていない層を顧客にするためには、潜在ニーズの特定が有効です。潜在ニーズを見つけることで、新たな顧客層の開拓や潜在顧客を顧客に変えるきっかけの発見などが可能になります。

それでは、潜在ニーズを見つけるにはどうすればよいのでしょうか。本記事では、マーケティング部門と営業部門での潜在ニーズの見つけ方、具体的な質問例、成功事例までわかりやすく解説します。

潜在ニーズとは

潜在ニーズとは、顧客が自覚していない、または表明していないものの、実際には感じている要求のことを指します。フロイトは人間の心理を意識、前意識、無意識の3層構造で捉えました。

意識とは、自分が現在認識している思考や感情のことです。前意識は、意識下にあり、思い出せばすぐに意識にのぼる記憶や知識。一方、無意識は、自分自身ではアクセスできない深層心理の領域を指します。

(出典:Simply Psychology)

潜在ニーズは、まさにこの無意識の領域に存在すると考えられます。顧客自身が自覚していない欲求や願望、ストレスや不安など、無意識下に潜む心的内容からくるニーズということができるでしょう。

ある出来事をきっかけに、顧客が自身で潜在ニーズに気づくことはありますが、企業側が顧客の潜在ニーズを理解し、その解決策を提供することで顧客の信頼を獲得できます。たとえば、2016年の研究では、潜在ニーズを明らかにすることで、製品やサービスの差別化を行え、訴求力の高い広告を作成できると判明しています。

しかし、潜在ニーズは顧客自身が気づいていないため、特定するのが困難です。潜在ニーズを見つけるためには、顧客の声に耳を傾け、柔軟な思考で顧客が直面している課題への解決策を考えなければいけません。

そもそもニーズとウォンツの違いとは

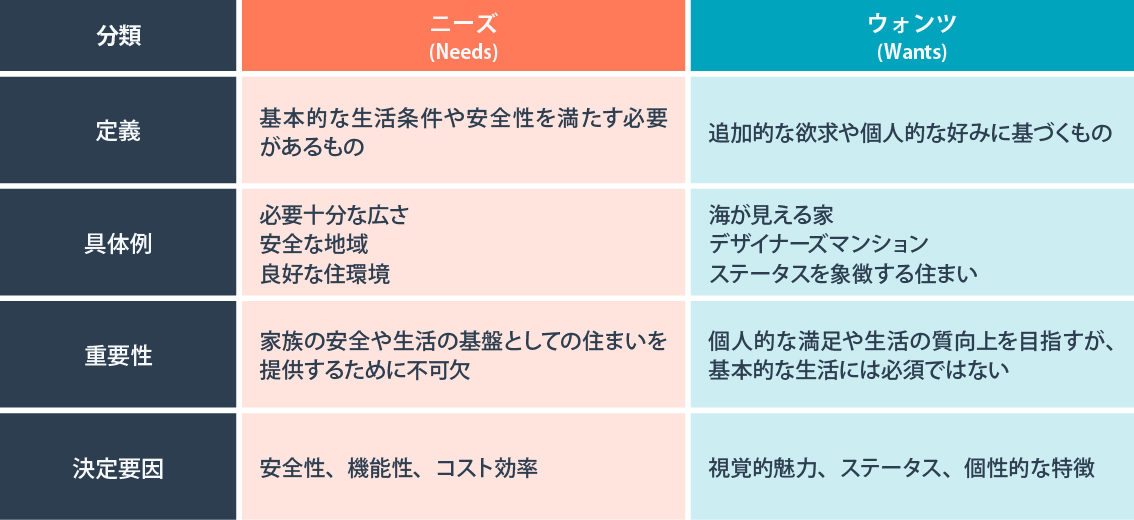

潜在ニーズを見つけ出す際のポイントとしては、ニーズとウォンツの違いを理解することが重要です。

ニーズ(Needs)とは、基本的な要求であり、生活を送る上で必要不可欠なものです。一方、ウォンツ(Wants)はより願望に基づくもので、必ずしも必須ではないものの、生活や業務の質を向上させるものといえます。

たとえば、住宅購入を例にニーズとウォンツの違いを見てみましょう。

この例において、住宅業界におけるニーズは家族が快適に住める家の広さや安全な環境などです。一方、ウォンツは海の見える家やデザイナーズマンションのような必須条件ではないものの、満足度や質を高める要因となります。

ニーズは必要絶対条件のため、A社の住宅もB社の住宅も、そしてC社の住宅もこの顧客のニーズを満たせるでしょう。そのため、顧客の最終的な購買要因となるのは価格や納期、またはウォンツとなります。ウォンツを提供できなければ、価格勝負となる可能性が高まり、どうしても大手には負けてしまいます。

ニーズは商品サービスの選定において譲れない絶対条件であり、ウォンツは付加価値ともいえます。しかし、ニーズは競合他社の製品にも該当するため、ウォンツで顧客の興味関心を高める必要があるのです。ニーズとウォンツの両方を満たす価値提供こそが重要です。

潜在ニーズと顕在ニーズの違い

顕在ニーズとは、顧客自身が認識しており、具体的な解決策を求めているニーズのことです。一方の潜在ニーズとは、顧客自身が直接的には認識していない隠れたニーズを指します。それぞれの違いを以下のイラストにまとめました。

|

属性 |

顕在ニーズ |

潜在ニーズ |

|

定義 |

顧客自身が認識しており、具体的な解決策を求めているニーズ |

顧客が直接的には認識していないが、新しい解決策で気づくことができる隠れたニーズ |

|

例 |

快適な睡眠のための高品質マットレスが欲しい |

日常の疲労感を軽減したい(睡眠環境が原因だと気づいていない) |

|

顧客の行動 |

能動的に情報を検索し、具体的な製品やサービスを比較する |

顧客は自ら問題を認識していないため、情報を能動的に探すことは少ない |

|

マーケティング施策 |

検索連動型広告、レビューサイト、製品比較サイトなどを活用する |

ディスプレイ広告、ブログ記事、教育的なコンテンツなどを通じて顧客にニーズを気づかせる |

顕在ニーズは顧客自身が意識しており解決策を求めているのに対し、潜在ニーズは顧客自身がまだ完全には認識しておらず、自ら解決策を求めることがありません。顕在化と潜在化の双方のニーズを正しく捉え、適切なマーケティング施策に反映していくことが重要です。

潜在ニーズとインサイトの違い

インサイトとは、消費者の行動や考え方の根底にある本質的な動機や感情を捉えた深い理解のことです。一方の潜在ニーズは、製品やサービスで満たされていない消費者の要求を指します。

簡単にいえば、潜在ニーズは「〜したい」という欲求の背景にあるニーズ、インサイトは人を動かす心理や動機のことです。

インサイトが重要なのは、単なる表面的な要求ではなく、その背後にある真の原因や心理を掴むことができる点にあります。たとえば、動画配信サービスのユーザーの顕在ニーズは「映画やドラマを楽しみたい」ですが、その背景には「仕事で疲れる日々の中、仕事を忘れられる癒しの時間が欲しい」というインサイトがあるかもしれません。

インサイトと潜在ニーズは相互関連しており、インサイトによる深い理解を通じて、潜在ニーズが明らかになることがあります。つまり、消費者の行動や発言からインサイトを得ることで、彼らが本当に求めているがまだ明確には認識されていない潜在ニーズを特定できるのです。

潜在ニーズを見つけることがなぜ重要なのか

潜在ニーズの発見が重要な理由は、顧客の期待を超える価値を提供するためです。顧客は顕在ニーズをもとに情報収集を行いますが、その場合、やはり機能性や価格などが購買要因となります。

たとえば、ある建設会社がプロジェクトの遅延が頻繁に発生しているという課題に直面しており、プロジェクト管理ツールの導入を検討しているとしましょう。納期の遅延が表面的な問題として現れているものの、その根本的な原因はプロジェクト管理のスキル不足やチーム間の協力不足にあるかもしれません。

そこでプロジェクト管理ツールだけではなく、従業員のプロジェクト管理能力を向上させるトレーニングプログラムや、チームビルディング活動を通じて協力を促進する文化の醸成をするサポートを提供すれば、より価値の高い提案を行えます。

このように、顧客も気づいていない潜在ニーズを叶えることで、自社が選ばれる可能性が高まるのです。また、潜在ニーズに気づいてもらい、その解決策を提示すれば、顧客は比較検討をせずに、自社を選んでくれることさえあります。

潜在ニーズを見つけることで、多くの顧客に自社を選んでもらえ、効果的に市場シェアを拡大できるでしょう。

潜在ニーズの見つけ方・引き出し方

潜在ニーズの見つけ方について、マーケティング部門・営業部門それぞれの方法を紹介していきます。

マーケティング部門での潜在ニーズの見つけ方・引き出し方

マーケティング部門における、潜在ニーズを見つける・引き出す主な方法は以下の通りです。

- リサーチ

- ペルソナの作成

- カスタマージャーニー作成

- デザイン思考

- ジョブ理論

ここからは、各方法の詳細をご紹介します。

リサーチ(インタビュー、行動観察)

マーケティング部門においても、実在する顧客と会うことは、潜在ニーズの理解に最も役立つ方法です。アメリカの経営学者Philip Kotler(フィリップ・コトラー)氏は次のように述べます。

「日々の習慣としては、毎日少なくとも一人、必ず顧客の誰かと会話をする、またはその人の行動を観察することが大事です」

コトラー氏の教えを実践するならば、インタビューと行動観察を実施しましょう。リサーチをする際、まずは誰を対象にするのか決めなければいけません。

潜在ニーズの特定が目的の場合、既存顧客、または競合の顧客や自社と関連するものの顧客になっていない潜在顧客が対象となります。業界のトレンドやビジネスチャンスを把握したい場合は、専門家の協力が必要となるでしょう。

インタビューと行動観察、どちらを実施するとしても、参加者の考え方や行動、感情などのパターンを特定することが重要になります。なぜなら、参加者自体が潜在ニーズに気づいていないためです。

そこで有効になるのが、相手の語る物語を傾聴し、課題や潜在ニーズを発見するナラティブアプローチです。自社製品やサービスに関する意識と行動、興味を持ったきっかけ、利用を抑圧する要因、期待する効果などを尋ねましょう。

複数の参加者を対象にリサーチをしたら、どの参加者にも共通する願望や抵抗などを特定することで、潜在ニーズを見つけられます。

ペルソナの作成

ペルソナとは、ターゲットとなるユーザー代表の一人を、詳細に記述したもの。従来のユーザー設定は「20代の独身男性」「趣味は旅行」など、見込み客の属性を「群」として捉えるのが一般的でしたが、ペルソナは特定の一人にまで人物像を絞っていきます。

ターゲットを詳細にすることで、思考や行動がイメージしやすくなり、見込み客が抱えている困りごとや問題点などの潜在ニーズも発見しやすくなるでしょう。

ペルソナを絞り込む方法としては次の3つとなります。

- 既存の顧客から理想的なカスタマーを抽出

- カスタマーにインタビューを実施する

- 顧客と直接接している営業担当者にインタビューする

1については、一般的に売上げの大部分を占める上位2割の顧客が理想的なカスタマーといわれています。そのため上得意客と同じような属性を持つ見込み客を、ペルソナに設定しましょう。

2はその名の通り、既存の顧客にインタビューを実施します。とはいえ大人数にインタビューをする必要はなく、目安として1つのペルソナ設定に付き3?5人から情報を集めましょう。

また、潜在ニーズの特定には、どのような文脈で自社を選定したのかを理解する必要があります。たとえば、どのような課題を持っていたのか、期待した効果や自社を選定した理由などです。このような具体的な背景を正確に理解するためには、記憶があいまいになっている歴の長い顧客ではなく、比較的正確に覚えている新規顧客を対象にインタビューをするとよいでしょう。

最後の3については、直接顧客と接している営業担当者の意見を聞く方法です。「顧客は〇〇というが、実際には△△を求めている」など、顧客自身が気づいていないニーズを、営業担当者には考えてもらいましょう。

ここまでの情報をもとに、BtoB企業の場合は最初に以下の項目を設定していきます。

- 事業規模(売上500億円以上の大企業、売上げ20?50億円の中小企業など)

- 従業員数

- 業種(銀行、通信、化学など)

- 社歴

- 購買関与者(財務担当部門、経理担当部門、営業担当部門など)

そのうえであくまでも一例ですが、次のような項目に沿って、ペルソナ像を書き出して、その人のストーリーを書き出しましょう。

カスタマージャーニーの作成

カスタマージャーニーとは、ペルソナの行動や思考、感情といった動きを認知から購買に至るまで時系列で見える化したものです。見込み客が必要としている情報を認知から購買に至るまで明確化することで、どういったコンテンツを、どのような順序で届けばよいのか把握する際に役立ちます。

製品やサービスによって購買までのプロセスを何段階にするかは異なりますが、既存顧客や見込み客へのインタビューなどをもとに、以下の要素を言語化していくのが一般的です。

- 状況:見込み客が各段階で置かれている状況

- マインド:購買プロセスの各段階における、見込み客の心理

- 情報ニーズ:見込み客が知りたい情報のニーズ

- 行動:必要な情報を得るために、見込み客がどういう行動を取るのか

- コンテンツ:各段階の情報ニーズに答えられるコンテンツ

- 媒体・フォーマット:各情報を伝達する手段

上記はあくまでも一例となるため、各企業が提供する製品やサービスに合わせてカスタマージャーニーもカスタマイズしていく必要があるでしょう。

このようにペルソナとカスタマージャーニーが明確になると、そこから見込み客の潜在ニーズも推測しやすくなるといえます。

デザイン思考

デザイン思考とは、人間中心のデザインを軸とした問題解決と、イノベーションに対する考え方・アプローチのことを示します。狭い意味では、ユーザーが意識していない潜在ニーズを見つけ出し、革新を生み出すことがデザイン思考です。

それでは、デザイン思考はどのように活用すればよいのでしょうか。スタンフォード大学ハッソ・プラトナ・研究所によれば、デザイン思考には以下5つのステップがあります。

- 共感

- 問題定義

- 創造

- プロトタイプ

- テスト

潜在ニーズの特定においては、ステップ1の共感が重要です。顧客とインタビューという名の会話を実施し、発言と行動の裏にある矛盾に注目しましょう。また、複数の相手を対象にインタビューをすることで、特定の行動パターンを見つけられることもあります。

ジョブ理論

ジョブ理論とは、顧客が製品やサービス自体を「買う」のではなく、仕事や目標を達成するために製品やサービスを「雇っている」という理論です。つまり、ここでいう「ジョブ」とは、顧客が達成しようとしている特定のタスクや目的を指します。

たとえば、プロジェクト管理ツールを探している担当者のジョブは、プロジェクトの進捗の効率的な管理やチーム間のコミュニケーションの改善、Netflix加入者のジョブは自由な時間に映画やドラマを楽しむことなどです。

ペルソナの生活や業務内に潜むジョブを把握することで、マーケティング部門は顧客が本当に解決したい問題を洗い出し、その解決策を提供する機能の開発やマーケティング施策におけるメッセージの最適化を行えます。特に、顧客が抱える未解決の問題や市場に存在しないニーズを特定するのに特に有効です。

営業部門の潜在ニーズの見つけ方

続いて、見込み客と実際に対面することになる営業部門の潜在ニーズの見つけ方について、顧客と対峙するときに有効なフレームワークをいくつか紹介していきます。

SPIN営業術

「SPIN営業術」とは以下のように、S・P・I・Nそれぞれの頭文字に始まる4つの質問で構成されています。

これら4つの質問を順番に行うことで、顧客が潜在的に抱えている課題を引き出していきます。

最初のコンタクトで、いきなりセールストークに入ることはないでしょう。まずは顧客を理解するために、相手がどのような状況に置かれているか「Situation Question(状況質問)」を投げかけます。

たとえば「現在、どういった方法で顧客管理を行っていますか?」などの質問を通じて、現状を把握していきましょう。

次に「Problem Question(問題質問)」を行い、顧客が抱えている問題を掘り起こしていきます。「手動での顧客管理に、結構時間がかかってませんか?」など、問題を認識してもらうための質問です。

さらに、製品の必要性に気づいてもらうためにも「Implication Question(示唆質問)」を投げかけ、問題の解決が必要だと顧客に認識させましょう。

たとえば「同じような顧客情報が乱立し、どの情報が最新かわからなくなっていませんか」など。問題質問とも似ていますが、ここでは顧客に問題の解決が早急に必要だと思わせる質問が大切だといえます。

最後に、解決案を提示するために「Need-payoff Question(解決質問)」を投げかけましょう。「顧客情報が一元化できたり、常に最新の情報を保てたりするツールを導入したほうが業務の効率化につながりませんか」といったイメージです。

BANT(バント)情報

「BANT情報」もSPIN営業術と同様に質問のフレームワークのことで、次の4つの要素で構成されます。

Budget(予算)では、まず相手の予算を確認しましょう。予算に合わせて、提案するプランなども変わってくるためです。

Authority(決定権)では、営業先担当者の権限や決済権を聞きます。どれだけ気合いを入れて営業をしたとしても、その担当者が決済権を持っておらず、決済者がわからない場合、進展が難しくなるためです。担当者は好反応だったとしても、決済者がNGを出すケースもあります。

Need(必要性)では先方のビジネス上の課題を聞き出します。なぜ課題が解決できていないのか、原因まで深堀りしてみましょう。

そしてTimeline(期限)では注文時期や導入時期を聞きます。導入時期が具体的に決まっているかどうかで、顧客は提案した製品の導入を、どの程度本気で検討しているかを探ることができるでしょう。

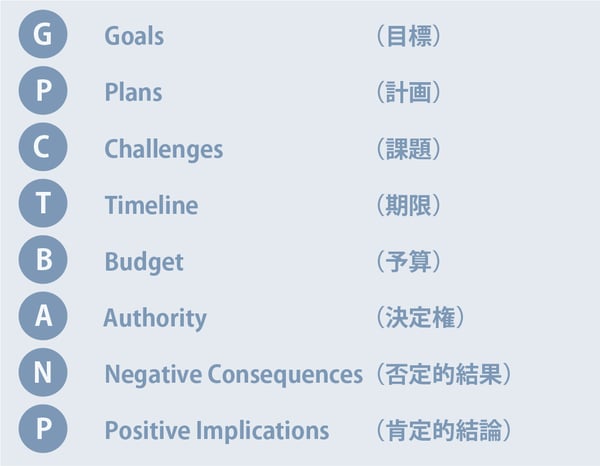

GPCTBA/C&I

前述したBANT情報の発展型とも呼ばれるフレームワーク「GPCTBA/C&I」は、次の要素で構成されます。

Goals(目標)は、その名の通り顧客の目標。どのような目標・目的があるのかを質問し、そのゴールに沿った提案を行うことが狙いです。

Plans(計画)では、顧客が目標を実現するために必要な計画について明確化していきます。顧客がすでに計画を作成しているようであれば、共有してもらえるか聞いてみましょう。

Challenges(課題)では、見込み客の課題を明確にし、これまでの先方の取り組みが成果につながっていないことまで強調します。課題解決には外部リソースを用いるなど、助けが必要であることを認識させましょう。

Timeline(タイムライン)とBudget(予算)、Authority(決定権)についてはBANT情報の部分で説明した通りです。

Negative Consequences(否定的な結果)では、目標を計画通りに実行する際、どのようなネガティブな結果が起こるかまで共有します。よいことばかりをいう営業提案は、逆に信頼を損ねてしまいます。

そのため、事前に起こりうるリスクなども共有しておくと、リスクに対する顧客の意見から思わぬ潜在ニーズが引き出せる可能性もあるでしょう。

最後にPositive Implications(肯定的な結論)で、目標を計画通りに進めることでどのようなポジティブな結果が生まれるのか、相手の意見を聞き出したり、想定できる成果をこちらから伝えたりします。

GPCTBA/C&Iを実行できれば、見込み客に関する膨大な情報を得られるため、潜在ニーズの発掘にも大いに役立つでしょう。とはいえ、自社で取り扱う製品の価格によってはここまでのリソースは避けられないという場合もあるでしょうから、あくまでも継続した利用が前提となる高額な製品の営業に限られる手法といえます。

MEDDIC

「MEDDIC」というフレームワークは、次の6つの項目から構成されています。

Metrics(測定指標)は、顧客が自社製品の導入に期待する効果や利益などを定量化するための指標です。つまり自社製品を導入することで、どのような効果を期待しているのか確認しましょう。

Economic Buyer(決裁権限者)は、製品やサービスの導入における最終決裁者です。複雑な決裁プロセスを経てようやく最終決裁にたどり着けても、最後に否決されると、それまでの営業活動が無駄になってしまいます。一方で最終決裁者に直接アプローチを実施できれば、複雑な決裁プロセスを省くことができるかもしれません。

Decision Criteria(意思決定基準)は、製品やサービス導入時の選定基準です。たとえば選定基準として「ツールの導入費用は〇〇円まで」といった予算が決まっているかどうかを確認しておきましょう。

Decision Process(意思決定プロセス)は、製品やサービスの導入にいたるまでのルート。高額なBtoB製品の場合、購買を判断するための関係者が複数介在し、顧客は稟議を上げて決裁を取るなどの意思決定プロセスが発生します。どういったプロセスを経て導入に至るのか、質問してみましょう。

Identify Pain(課題)は顧客が現在抱えており、製品やサービスを導入することで解決できる課題のことです。この課題を顧客へ提示する際には、自社の製品やサービスを導入した場合と導入しなかった場合とでどう効果は変わるのか、比較できるようにしておきましょう。

Champion(擁護者)は顧客企業のなかで、決裁権限者に対する影響力があり、自社の課題も認識している人です。決裁権限者が最終的な導入の決断を行うとしても、たとえばその上司に直接アプローチできると、成約に対して味方になってくれる可能性があります。

仮説思考

仮説思考とは、既存の情報から仮説を立て、それを検証しながら顧客のニーズを探るアプローチです。たとえば、顧客が物流会社のマネージャーなら次のような会話を実施できるでしょう。

「現在、都市部での配送時間の遅延が顧客満足度に影響を及ぼしているのではないでしょうか」と仮説を切り出し、そのまま「私たちのルート最適化ソフトウェアを導入いただければ、リアルタイムの交通情報をもとにした動的なルート計画が可能となり、配送効率が向上します。事前の試算では、配送時間が平均20%短縮できると見込まれています。」とソリューションを提案します。

この提案にマネージャーは反応し、「確かにその通りで、配送時間の短縮は直接的なコスト削減にもつながりますね。具体的な導入計画とコスト効果の分析を見てみたいです」と答えるかもしれません。

このように営業担当者は市場データや過去の顧客とのコミュニケーションから得られる情報をもとに、顧客が抱える可能性のある問題やニーズについて仮説を立てます。次に、顧客との会話の中でこれらの仮説を探求し、検証を行うことで、顧客と共に潜在ニーズの特定と解決策の提案ができるのです。

営業利益率50%以上という驚異的な数字を実現するキーエンスも、営業担当者が仮説思考を用いて付加価値(潜在ニーズを満たす)の提案をしています。

インサイト営業

インサイト営業とは、顧客がまだ気づいていない欲求や課題、機会を発見し、顧客に気づいてもらうアプローチです。顧客のニーズを超え、顧客がなりたい姿(ウォンツ)を見据えた提案をします。

仮説思考とよく似ていますが、仮説思考では顧客がすでに認識している問題に対する解決策を中心に考えるのに対し、インサイト営業は顧客が未だ認識していない問題や機会に焦点を当てるという違いがあります。

インサイト営業を成功させるためには、業界のトレンド分析や競合他社の動向、さらには社会的、経済的要因を考慮に入れた深い分析が求められます。

潜在ニーズを引き出すための質問・コミュニケーション例

潜在ニーズを効果的に引き出すには、顧客との対話の中で適切な質問を投げかけ、深い洞察を得ることが重要です。ここでは、特に有効な質問の例と、それにもとづくコミュニケーションの進め方を解説します。

なぜ今の運用にされているのでしょうか?

潜在ニーズを引き出すためには、顧客に「なぜ」と問いかけることが重要です。この質問は、顧客が現在の製品やサービスを選んだ背景にある理由を探ります。どのような課題意識を持っていて、それに対するどのような解決策を検討して今の運用をしているのかを確認する中で、顧客が何をしたいのかを探っていきます。

顧客の答えを通じて、その選択が機能的な理由からか、それとも感情的、習慣的な要素からなのかを理解できます。たとえば、「なぜ既存のシステムを利用しているのか」と尋ね、「コストの問題」と回答されたら、「どのようなコストが障壁となっているのか」深堀りしましょう。

これに対し、機能にはあまり満足していないものの、従業員が使い慣れていて変えたくないという移行に伴うコストが原因の場合、移行支援サポートや従業員を対象にした運用トレーニングの実施などの提案を行えます。

「なぜ」という質問を通じて、顧客の現在の運用の背景にある潜在的なニーズや懸念を明らかにし、それに基づいて具体的な解決策の提案を行えます。また、この質問は顧客が自分の状況を再認識する機会を提供するため、営業担当者にとってもより効果的な提案が可能となります。

これまでに試したけど十分に効果を感じられなかったことはありますでしょうか?

顧客が過去に試みた解決策の効果が不十分だった経験について尋ねることで、その原因や顧客のペインポイントが明らかになります。たとえば、セキュリティ会社の場合、「これまでに試したセキュリティ対策で、十分な効果を感じられなかったものはありますか?」と質問できます。

これに対し、顧客が「特定のアンチウイルスソフトウェアが効果不足だった」と答えた場合、その原因をさらに掘り下げましょう。「そのソフトウェアではどのような点が不十分でしたか?」と尋ね、「新種のマルウェアを検出できなかった」という回答ならば機能の問題、「ソフトウェアの設定が複雑で、適切に管理できていなかった」という回答は、利用者の操作性や管理の難しさを示しています。

この質問を通じて、顧客が過去に経験した具体的な問題とその詳細を把握し、それに対する具体的かつ効果的な解決策を提案することが可能になります。

今後このまま変えなかったらどうなりますか?

この問いは、プロスペクト理論にもとづいており、このままだと現状が悪化することを示唆する質問です。プロスペクト理論とは、経済学者のDaniel Kahneman(ダニエル・カーネマン)とAmos Tversky(アモス・トヴァースキー)によって1979年に提唱された行動経済学の理論であり、人は損失を避けるために合理的な選択をとるというものです。

この質問は潜在的な悪化、すなわち顧客に現状維持の結果として予想される長期的なリスクや損失を検討してもらうことで、問題に対する優先順位を再考してもらえます。

たとえば、自動車販売店の営業担当者が「現在の車をこのまま乗り続けた場合、どのような問題が起きると思いますか」と尋ねたとしましょう。顧客は「燃費が悪いからガソリン代がかかる」や「車検のたびに修理費がかかる」と回答するかもしれません。

そこで営業担当者は「不景気の今、ガソリン代や修理費が家計を圧迫する可能性もありますよね」といい、「こちらの新車は燃費が良く、ランニングコストも抑えられます。初期費用こそかかりますが、長期的にみるとお得であり、安全性も確保できますよ」と提案できるでしょう。

「もっとこういうものがあったらな」と感じることはありますか?

この質問は、顧客が本当に必要としているものや、改善を望む点を探る場合に効果的です。顧客が明確に課題を認識していない場合でも、「こんな機能やサービスがあればいいのになあ」という理想や願望には未知のニーズが隠れている可能性があります。

中小企業の経営者が、日々の業務管理に使っているソフトウェアに不満を持っており、より効率的なツールを求めています。たとえば、「現在の業務管理ツールに何か追加できる機能があれば、どのようなものを望みますか?」と質問をし、顧客が「もっと自動化されたデータ分析機能が欲しい」と答えたとしましょう。さらに具体的なニーズを探るために、「どのようなデータを自動で分析したいですか?」と問い返します。

顧客の具体的なニーズが判明したら、それの対応策や製品開発などに生かしましょう。「理想」に基づく質問により、顧客自身もまだ意識していないニーズを発見する手がかりを提供します。

潜在ニーズに対するマーケティング手法

マーケティングには主に「アウトバウンド」と「インバウンド」のアプローチがあります。アウトバウンドは買い手のコンテキストを尊重せずに売り手側から見込み客に対して売り込むアプローチ方法です。代表的な手法にテレビCMや電話営業などがあります。

一方で、ブログやソーシャルメディアなどでユーザーの課題を解決するような有益な情報を発信し、検索などで買い手(見込み客)の意思で短期的、中長期的に自社の利益につながる可能性のある情報(コンテンツ)を見つけてもらうのは「インバウンド」のアプローチです。

ここでは、特にインバウンドのマーケティング手法について紹介していきます。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングと聞くと、SEOの手段と捉える人もいるかもしれません。しかしコンテンツマーケティングに関する最大の団体「コンテンツマーケティングインスティチュート」によると、定義は次の通りです。

(参照元:コンテンツマーケティングインスティチュート)

この定義によれば、メディアや伝達手段が定義されているわけではありません。要するに動画や文章に限らず、明確に定義されたペルソナに対して、適切なコンテンツを届ける手段であるといえます。

確かに、コンテンツマーケティングで作られるコンテンツのひとつにコンテンツSEO的な役割の形もありますが、あくまでそれは一部。SNSでバズる様な面白コンテンツ、顧客との信頼関係を構築するエジュケーション型、広告と連動するコンテンツであるネイティブ広告型なども存在します。

また、コンテンツマーケティングは主に「集客」と「育成」の2つ、異なる顧客価値を生み出します。集客の手段としては、後述しますがブログやSNSがあります。

ブログでは、自社製品に関連した幅広いテーマでコンテンツを用意し、困りごとが発生して漠然と解決策を検索しているユーザーに向けて、最適な記事を提供していきます。

たとえばMAツールを提供している会社であれば、Webマーケティングをそもそもどうやって実施すればよいのかわからない方に向けて「Webマーケティング 手法」と検索したときに、ユーザーの困りごとを解決するような記事を投稿します。

その結果、Webマーケティングを効率化するためにはMAツールの導入が必要だとわかると、MAツールの比較記事や、導入事例などより詳しい情報を知りたくなるでしょう。

そして、絞り込んだ数点のなかで製品のより詳しい情報を知りたい方に向けて、詳細な製品情報やデモ、無料お試しなどのコンテンツを用意し、潜在見込み客から見込み客に育てていきます。

このように集客から育成までを支えるのが、コンテンツマーケティングの役割といえるでしょう。

CRM(顧客関係管理)の世界最大手である「セールスフォース・ドットコム」では、マーケティングや営業活動を支援する実用的な情報やトレンドを幅広く配信しています。

(参照元:セールスフォース ブログ)

メディアの大カテゴリーは「トレンド」「営業」「中小企業」「マーケティング」「カスタマーサービス」の5つ。

「ビッグデータ」や「IoT」「地方創生」といった旬の話題を盛り込みながら、営業・マーケティングに携わるビジネスパーソンの関心を引く記事コンテンツを展開しています。

こちらのコンテンツは、一般的に信じられている”SEO”コンテンツとは異なり、よりエデュケーション型であることがわかります。

コンテンツとしては、たとえば「為末大氏に学ぶ!マインドセットを変え、結果を出すための極意」や「地方創生、持続可能なまちづくりのヒント」、「ビッグデータから顧客の空気を読む」など、集客を目的に幅広いテーマを用意しています。

(参照元:為末大氏に学ぶ!マインドセットを変え、結果を出すための極意)

メディアの上部には「資料ダウンロード」「無料メルマガ登録」のボタンを設けることで、ホワイトペーパーのダウンロードや見込み客情報の取得につなげているようです。

ソーシャルメディアマーケティング

BtoB企業においても、SNSを活用する動きが広がりつつあります。特に企業が活用するSNSとしてはX(旧 Twitter)、Facebook、LINE、Instagramの主に4つ。「必ず見込み客獲得ができるBtoBマーケティングの打ち手」の記事でも紹介しましたが、改めてこちらの記事でもそれぞれのSNSの特徴を以下でまとめてみました。

|

|

X(旧 Twitter) |

|

LINE |

|

|

メディア特性 |

瞬間的な拡散力 リアルタイムな情報 |

実名性 つながりのリアルさ 興味関心に紐づくアルゴリズム |

1to1のコミュニケーション ダイレクトマーケティング |

画像や動画を使ったコミュニケーション |

|

MAU |

||||

|

ユーザーの求める情報 |

ネタ アニメ/エンタメ 趣味関連情報の流し見 |

ビジネス 友人の状況 興味関心ごと/イベント |

お得情報 企業サービスの活用 |

フード/インテリア/コスメ エンタメ 旅行/おでかけ |

|

ビジネス有効活用度 |

△ |

◯ |

△ |

× |

(参照元:デジタル時代の基礎知識『BtoBマーケティング』)

ご想像の通り、X(旧 Twitter)には瞬間的な拡散力があり、リアルタイムで最新情報を発信するのに向いています。一方でInstagramはビジュアルコミュニケーションが主となるため、ファッションや旅行のように、魅せる表現が大事な場合には適しているでしょう。

LINEは1to1のコミュニケーションが得意です。すでにサービスを知っている、もしくは現在活用しているユーザーに向けて製品の活用方法などを紹介する際に向いています。

そしてFacebookは、実名性やつながりのリアルさが特徴。ビジネスパーソンの利用者も多く、ビジネス系の情報を求めている人に向けたFacebook広告などは有効な方法のひとつです。

なお、前述したコンテンツマーケティングにおいても、作成したコンテンツをSNSでシェアしてもらう工夫が大切。コンテンツのシェアを促すためにも、記事の最初と最後に「ソーシャルシェアボタン」を配置しておきましょう。

とはいえ、あまりに多くのボタンを並べても、ユーザーはどのSNSでシェアすればよいのか迷ってしまいます。そのためあくまでも潜在見込み客の属性に合わせて、SNSを絞る必要があるでしょう。

BtoB企業においては、基本的に瞬間的なコンテンツの拡散力が期待できるX(旧 Twitter)と、ビジネスパーソンの利用者が多いFacebookの2つを活用したほうがよいといえそうです(あくまでペルソナ次第なのですが)。

たとえばfreeeでは「たった5分でよくわかる!動画で見るfreee」と題し、クラウド会計ソフト『freee』でできることを5分でまとめたFacebook広告を展開しています。

(参照:freeeのFacebookページ)

テキストやイラストなどの手段にこだわらずとも、動画コンテンツをFacebook広告として配信する手段もあります。

ブログマーケティング

コンテンツマーケティングにおける集客の手段でもありますが、まだ自社製品の名前を知らない潜在見込み客にアプローチするためには、ブログが比較的始めやすいのではないでしょうか。作成した記事がネット上で上位表示されれば、多くの潜在見込み客にアプローチできる可能性があります。

ブログ記事の内容としては、ニュース性のあるものよりは継続的に読まれる可能性の高いノウハウ系の記事が有効です。

なお記事の書き方については基本的に、以下の構成で組み立てましょう。

- 記事タイトル

- リード文

- 本文

- まとめ

- 執筆者プロフィール

記事タイトルは検索したときに何が書いてあるのか把握されやすいように、「35文字以内」が目安。特にその記事で伝えたいキーワードを、タイトルの前に持ってくるのがポイントです。ただ、煽りタイトルのようにあまりにも内容とタイトルが乖離してしまうと、逆に記事の信頼性を損ねてしまう可能性があるため注意しましょう。

リード文では、この記事で「何について話すのか」を200文字程度で記述します。本文が長くなる場合は、冒頭に目次を挿入すると、読者にとってはどこにどんな情報があるのか、ざっくりと把握する際に役立ちます。

なお、本文については文字だけで記事を読ませるのはハードルが高いため、図解や画像などを適宜挿入して文章を補足してあげると、読者の理解度が高まる可能性があるでしょう。

なお、ブログは記事を上位表示させることが目的ではありません。ブログ記事で興味・関心を持ってもらい、より詳しい情報を知ってもらうためにホワイトペーパーのダウンロードなど出口を設けることで、最終的に見込み客の獲得につなげるのが目的です。

CMS プラットフォーム「Movable Type」を提供する「シックス・アパート」では「Six Apart ブログ」といって、オウンドメディアを通じて情報を発信していきたい人に役立つ記事を中心にしたブログを展開。オウンドメディアの運営ノウハウなどをテーマに、外部からの寄稿も積極的に行っています。

(参照元:Six Apart ブログ)

記事の下部にはメールマガジンの登録フォームを設けており、ここで見込み客の情報を獲得していることが予想できます。

(参照:Six Apart ブログ)

また、ブログ運営と平行して「オウンドメディア勉強会」というグループも主催。オンライン上だけでなく、リアルな場での情報提供にもつなげています。

フィールドマーケティング

イベントやセミナーなどのフィールド(リアルな場)で行うマーケティングを「フィールドマーケティング」と呼びます。展示会やエクスポ、複数社共催のカンファレンスなどが該当するでしょう。

自社をすでに知っている人というよりも、参加者が自社のことを個別認識していないようなイベントを対象にしていることが多いといえます。

一番の目的は、大量の名刺獲得という意味合いが大きいでしょう。たとえば東京ビッグサイトや幕張メッセなど、大規模な会場で開催されるイベントへの出展は来場者も10万人程度の規模となるため、多くの名刺獲得を見込めます。

名刺情報の管理やアンケート項目の設計、CRMやMAなどとの連携準備を行っていれば、有用なBtoBマーケティングの見込み客獲得施策になるのではないでしょうか。

たとえばオンライン営業システム「ベルフェイス」は、ベルフェイスの体験がその場でできる展示会に力を入れているといいます。

(参照元:ベスフェイス)

ブース内にはその場で商談ができるセットを15個程度用意。写した画面は、ブース上の大きいモニターに映るようにしています。これにより来場者の興味関心を引き、実際の体験へと誘導しているようです。

そして展示会で獲得した見込み客には、非ターゲットの会社であろうとすべて電話を行うといいます。名刺だけを集めて終わりではなく、電話をかけてアプローチするまでを徹底しているそうです。

なお、新型コロナウイルスの流行をきっかけにオンライン上で開催するセミナー「ウェビナー」を実施する企業が増加しています。会場への移動時間が削減されるほか、当日受付の準備・対応などにかかる人員を削減できる点は運営企業側にとって大きなメリットです。

特に数百人規模の会場を借りるイベントなどは、半日あたり300万円以上かかるのが一般的のため、ウェビナーはマーケティングコストを大きく削減できるでしょう。

潜在ニーズを引き出した・掘り起こした具体的な成功例

実際の企業はどのように潜在ニーズを引き出しているのでしょうか。ここからは、具体的な成功事例をご紹介します。

事例①:潜在ニーズの発見と製品開発

中国の家電メーカー・ハイアールは、農村部における同社の洗濯機の故障率が極めて高いことに気づきました。その原因を調査したところ、農民が収穫後の芋やその他の野菜を洗うために洗濯機を使っていたことが判明したのです。

多くの企業なら本来での用途以外の使用禁止を通達するところですが、ハイアールのCEOはユニークな対応を取りました。なんと洗濯機のデザインを見直し、芋の洗浄にも使えるモデルを市場投入したのです。この「芋洗い洗濯機」は、顧客ニーズに完全にマッチし、大ヒット商品となりました。

同様の事例は日本にもあります。旭川に本社を置くメーカー・エフ・イーは、野菜の収穫や洗浄、選別をする機械を開発しています。北海道の厳しい寒さの中、大根を洗い、泥を落とす作業はつらい重労働であるということから、野菜の洗浄機が誕生したとのことです。このような自動化システムは、従来の過酷な手作業から農家を解放します。

事例②:潜在ニーズに基づいた事業展開で世界的SNSに成長

Instagramの創設者であるKevin Systrom(ケビン・シストロム)氏とMichel Krieger(マイク・クリーガー)氏は、もともと「Burbn」というモバイルチェックインアプリを開発していました。しかし、当時の市場にはすでに類似のチェックインアプリが多数存在し、差別化が難しい状況にありました。

また、この段階でのユーザーからのフィードバックと市場分析により、特に写真共有機能が使われていると判明したのです。両氏はその点に着目し、「写真を手軽に記録・共有したい」というユーザーの潜在ニーズを見出しました。

確かに既存アプリには写真加工機能はありましたが、共有機能は不十分でした。また、スマホの普及により日常的に写真を撮る人が増える中で、そのポテンシャルは十分に活かされていなかったのです。

この潜在ニーズを起点に、写真共有に特化したSNSの開発に転換。2010年に「Instagram」としてリリースされました。フィルターと編集機能で手軽に写真を美しく加工でき、その写真を簡単に共有できるプラットフォームです。

リリース直後から大人気となり、数百万人のユーザーを獲得しました。その成功の理由は、「美しい写真を気軽に共有したい」という潜在ニーズを的確に捉えられたことにあります。加えて、スマホカメラの進化とも相まって、Instagramは人々の新しい「日常のコミュニケーション手段」として定着していったのです。

まとめ

市場シェアを伸ばすためには、既存顧客に加えて、まだ自社の顧客になっていない潜在顧客の獲得が不可欠です。そして潜在顧客を開拓するうえで鍵となるのが、彼ら自身が気づいていない「潜在ニーズ」の発掘です。

潜在ニーズを見つけ出すには、まず何よりも顧客理解が重要になります。インタビューや行動観察などを通じて、複数の顧客に共通する課題や特徴的な行動パターンを発見することで、そこに潜む潜在ニーズを特定できるでしょう。

一旦潜在ニーズを特定できれば、次はマーケティングやセールスの場面で、顧客にそのニーズを認識してもらえるよう働きかける必要があります。マーケティングメッセージの見直しや、営業による提案内容の改善など、さまざまな施策が考えられます。

このように潜在ニーズに着目し、それを顧客に気づかせることができれば、より多くの潜在顧客に自社を選んでもらえるはずです。結果として、市場シェア拡大と収益向上を実現できます。

.png)