買い手自らが、先にWebなどで製品の情報を検索したり比較したりすることが容易になった現在。ルート営業や飛び込み営業のように顧客の意思に関係なく、売り手側が一方的に提案を行う従来のプッシュ型営業は、年々通じなくなってきていると言われています。

こうした環境の変化に対応するため、顧客に寄り添った営業プロセスの構築は欠かせません。そんなこれからの時代でも通じる営業プロセスの構築方法や、社内展開する際のポイントについて解説していきます。

営業プロセスとは?

知りたいことがあると、自分で検索して調べるのが当たり前となった今の時代。Webサイトに訪れたユーザーの情報を一時的に保存しておく「Cookie」などの活用で、見込み客の行動履歴も取得しやすくなりました。

つまり「どのページを閲覧したのか」「メールは開封されたのか」など、見込み客に関する多くの情報を得る手段がWeb上に移ってきたと言えるでしょう。

近年のマーケティング活動において見込み客情報の取得方法が変化したことで、営業方法も変わりつつあります。これまでは製品やサービスに関して、売り手のほうが買い手よりも多くの情報を持っていました。

そのため、売る側は自社の製品にどれだけ興味を持ってもらえるか、一方的に説明すれば済んだかもしれません。

しかし今、買い手は先にインターネットなどで製品の情報を検索したり比較したりすることが可能です。つまり買いて側も、売り手がどの程度の情報を知っているか、状況を把握したうえで営業を行う必要あります。

こうしたユーザーの行動変化にともなって、今の時代にあった営業プロセスの構築が必要と言えるでしょう。

では、そもそも営業プロセスとは何か。

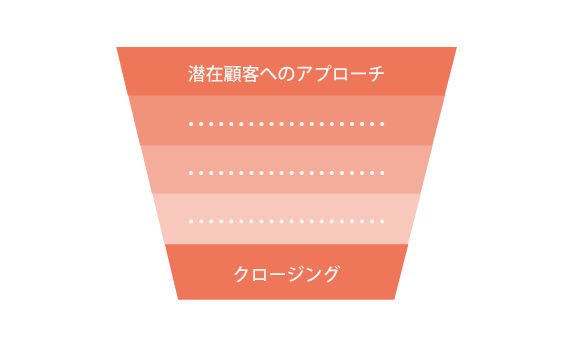

最初に定義を説明しておくと、潜在顧客へのアプローチから関係の構築、そして成約に至るまでを段階ごとに区切り、流れを見える化したものです。

もちろん扱っている商材によって営業プロセスは異なるものの、よくある例としては次の通り。

それぞれの過程について、もう少し詳細に解説していきたいと思います。

- 潜在顧客へのアプローチ

- 確度の高い見込み客かを判断

- 見込み客の分析・ヒアリング

- 製品やサービスの提案

- クロージング

最初に行うのは、情報発信などを通じた潜在顧客へのアプローチです。ユーザーが抱いているであろう困り事を解決するコンテンツの提供などを通じて、認知だけでなく興味・関心を持ってもらう狙いがあります。

ここで言うコンテンツには「Webコンテンツ」と「リアルコンテンツ」の2つがあることも知っておきましょう。

Webコンテンツは、基本的に検索エンジンやSNS経由で閲覧されるブログ記事やホワイトペーパーなどのダウンロード資料のことです。コロナ禍で急速に普及したウェビナー(オンライン型のセミナー)などもWebコンテンツに該当します。Webコンテンツの場合はいかにして自社の製品やサービス、また関連する情報を見つけてもらうかがポイント。営業部門だけでなく、マーケティング部門なども巻き込んで実施すると良いでしょう。

特にBtoB企業におけるWebコンテンツの具体例については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

一方で昔から行われている業界イベントや自社主宰のセミナー、商談で使用する紙の営業資料などはリアルコンテンツに該当します。

前述した通り、買い手が情報を取得する方法が今はWebに移ってきています。つまり、これまで提供してきたリアルコンテンツのみならず、これからはWebコンテンツにも注力する必要があるでしょう。

ブログ記事などで困り事を解決するコンテンツを提供し、もっと有益な情報が欲しいという方向けにユーザーの情報を入力することでダウンロードできるホワイトペーパーなどを用意。そして入力してもらった情報をもとに、今後も営業を進めるべき相手か、つまりは確度の高い見込み客かどうかを判断していきましょう。

場合によっては営業担当者が電話を行い、どういった悩みや課題を抱えているのか、ある程度のヒアリングも必要になるかもしれません。

そして確度の高い見込み客に関しては、直接訪問のアポイントを取りましょう。

なお、現在は確度が高くなくとも、より興味・関心を持ってもらうための育成も大切です。そのため、直接訪問とまでは行かないまでもメルマガなどの登録者限定コンテンツの提供や、自社主宰のセミナーなどへ参加を促すことで、顧客へと育てていく施策も実施していきましょう。

見込み客先へと訪問する前に、相手企業の分析を行い、抱えている課題や解決策について事前に仮説を立てておくと話もスムーズに進む可能性があります。

リサーチする内容としては基本事項から顧客の業界まで、主に以下の通りです。

顧客に関する情報はもちろん、業界の動向や過去取引のある企業のなかで今回の顧客と類似事例はなかったかまで調べておきましょう。

なぜこうした事前調査が大事かというと、見込み客のなかで言語化できていない「潜在的な課題」を認識するためです。顧客のなかですでに言語化されている「顕在的な課題」は、商談当日に、ヒアリングを行えば聞くことができます。しかしただ顕在的な課題を聞き、自社の製品を提案するだけでは、相手の信頼を獲得するのは難しいかもしれません。

より付加価値のある提案を行うために分析から見えてきた顧客の課題について仮説を立て、その解決策まで提案できると、成約の確率も向上する可能性があります。

ヒアリングや事前に立てた仮説の擦り合わせを行った結果、成約の可能性が高いと判断したら、製品やサービスの提案に移っていきましょう。見顧み客の確度の高さによっては営業担当者だけではなくエンジニアやデザイナーなどにも同行してもらうと、製品の具体的な機能やUI(ユーザーインターフェース)について詳細な説明もできるでしょう。

無事に契約が成り立ち、クロージングしたら、カスタマーサクセス担当者など今後のサポートを行う部署へと顧客の情報を引き継い。ここで一連の営業プロセスは、完結と言えます。

こうして見ていくと、一口に営業プロセスと言ってもやることは多いです。そのため「HubSpot(ハブスポット)」や「kintone(キントーン)」などの営業支援ツールを導入し、ある程度の自動化も検討していきましょう。

(参照元:HubSpot(ハブスポット))

(参照元:kintone(キントーン))

営業プロセスと営業活動の違い

改めて言うまでもないですが、営業活動とは企業が利益を上げるために行う一連の行動やプロセスを指します。つまりは飛び込み営業や電話営業(テレアポ)など、営業を行うにあたって実施する業務全般を指します。

一方で営業プロセスは前述した通り、潜在顧客へのアプローチからスタートし、成約に至るまでの流れを段階的に細かく分けたものです。

営業プロセスを構築することで、営業活動を具体化。担当者の経験やセンスといった属人的になるのを防ぎ、営業活動そのものの仕組みにもつながります。

似たような言葉に「営業手法」もあります。営業手法は、営業プロセスを構築する各段階の行動をどのような手段で進めるかを表したもの。例えば近年注目を集めている営業手法のひとつに「インサイドセールス」があります。従来のように見込み客先に直接訪問するのではなく、電話やメール、またオンラインコミュニケーションツールなどを使って見込み客にアプローチ。その後、確度の高い見込み客をフィールドセールス(外勤営業)に引き渡したり、あるいは訪問を行わずに成約まで持っていったりする手法です。

営業プロセスを作り出す意義

営業プロセスの構築を行う意義は、大きく次の3つとなります。

- 営業活動のPDCAが回りやすくなる

- 組織にノウハウが蓄積される

- 確度の高い見込み客の傾向が見える化される

営業プロセスを導入することで得られる最大のメリットは、PDCAが回りやすくなることです。営業のプロセスが見える化されることで、どの段階がボトルネックになっているのか把握しやすくなります。課題がわかれば、改善にも取り組みやすくなるでしょう。

例えば「ホワイトペーパーのダウンロードを通じて見込み客の情報は取得できているが、その後、初回訪問のアポイントを取れる件数が極端に少ない」と分かれば、そもそも制作しているコンテンツの方向性が自社の製品とマッチしているかどうか振り返るきっかけになるでしょう。

また個々の営業員に頼った活動が主体だと、どうしても個人の勘や経験によって成績が左右します。しかし営業プロセスを構築すると、活動がブラックボックス化せずにデータ化・見える化され、営業ノウハウの蓄積にもつながるかもしれません。

確度の高い見込み客や成約に至る企業が抱える課題の傾向などが見えてくるようになれば、顧客のニーズに合ったマーケティング施策の実施や、潜在的な課題を解決するような提案も行いやすくなるでしょう。

営業プロセスを構築するステップ

続いて、営業プロセスをどう構築すれば良いのか、解説していきます。

当然ですが一人で作成できるものではないので、小さなプロジェクトチームを作り、進めていくと良いでしょう。メンバーは高い営業成績を持つ人や多くの顧客や商品について熟知している人、またマーケティング部門などにも協力をもらいながら構築していくのが理想です。

最初から完璧な営業プロセスの構築を目指さず、少なくとも半年に一度は見直し、改善を行っていきましょう。

構築のタイミング

この記事読んでいること自体が、営業プロセスを構築するタイミングだと言えます。今までの営業スタイルが合わなくなってきており、成果がなかなか出ないと感じているのであれば、まさに営業プロセスを構築するタイミングです。

また、営業プロセスの構築は営業活動を仕組み化することでもあります。そのため、チームによって営業成績の差にバラツキがあると感じるのであれば、営業プロセスを導入しても良いかもしれません。

そのほか新たな製品やサービスのリリース時、また業務の効率化のために新しいITツールの利用を検討しているときなどは、新たな取り組みが社内で受け入れられやすいため、営業プロセスを構築する良いタイミングと言えます。

既存営業プロセスの整頓

各営業担当者、最近成約させた取引をもとに、見込み客へとアプローチしてから成約に至るまでの期間やプロセスを見える化していきましょう。

このとき「取引の過程で大きな転機になったのは、どの段階で何をしたときだったのか」を思い出すことが大切です。例えば「お試し体験の期間にメールと電話で3回連絡を取り、フォローアップを実施した」など具体的に実施した行動まで明確化しておく、営業プロセスを構築する際に役立ちます。

そして、各自既存の営業プロセスを整理できたら、チームで持ち寄りましょう。できるだけ多くのサンプルがあると、営業プロセスの精度も高まるでしょう。

さらに各取引がうまくいったきっかけや逆に営業活動の最中に感じた課題についてもディスカッションを行い、営業プロセスの構築に必要な情報を集めていきます。

あるべき姿と現プロセスとのギャップを確認する

既存の営業プロセスとは別に、理想的な営業プロセスについても整理していきます。このとき顧客の動きを旅に例え、行動や思考、感情を時系列に見える化する「カスタマージャーニー」などを参考にしても良いでしょう。

(参照元:『Webコンテンツマーケティング サイトを成功に導く現場の教科書』。カスタマージャーニーの一例)

ここでは詳細な説明は省きますが、カスタマージャーニーの作成方法が気になるという方は、以下の記事を参考にしてみてください。

そして営業プロセスのあるべき姿が定まったら、既存の営業プロセスとの差がどこにあるのか、ギャップを確認していきます。

段階分けをしてギャップを埋める

最後、現状と理想像との間にある各段階ごとのギャップを埋めていきましょう。

ある一定期間に各段階から次の段階に移行する割合や、各段階にとどまる期間、また提案後にクローズする割合など、自社の商材に合わせて指標も定めておきます。

この過程を経ることで、理想ばかりが先走ることなく、地に足の着いた現時点で最前の営業プロセスの構築が可能となります。

営業プロセス実装のステップ

営業プロセスは作成したら終わりではなく、どう組織に浸透させていくかまでセットで考えていく必要があります。多くの人にとって通常業務を行いながら、新しい仕組みを取り入れていくのは負担も大きく、反発する声が出てくるかもしれないためです。

以降では営業プロセス実装のステップとコツを紹介していきます。

効果を実感してもらい協力体制を作る

全社員一斉に営業プロセスを導入するのではなく、まずは小さなプロジェクトチームで試験的に実施し、少しずつ広げていくのがポイントです。特に成約率の高い製品の提案を行う部署などの協力を得て、営業プロセスの導入による成功体験を重ねてもらいましょう。効果を実感してもらえれば、協力する人も少しづつ増えていくはずです。

もしかすると、優秀な営業担当者ほど現状に満足しているため、仕組みを大きく変えることに不安を感じるかもしれません。反対する営業担当者に対しては別途、メリットを説明する機会を設けるなど、営業プロセスを導入する狙いを伝えながら新しい仕組みの浸透を促しましょう。

給与・評価と結びつける

営業プロセスと給与・評価を結びつけると、組織への実装がスムーズにいく可能性があります。例えば成約件数だけでなく、営業プロセスにおける各段階ごとの目標を、どれだけ達成できたかで評価する仕組みを導入しても良いでしょう。プロセスが評価されることで、モチベーションのアップにつながる可能性もあります。

トップダウンで進める

企業規模や文化にもよりますが、比較的少人数の中小企業であれば、経営層の指示を通してトップダウンで進めるのもひとつの方法です。経営層が営業プロセスの導入に意欲的であれば、営業プロセスの構築にあたって発足したプロジェクトチームだけでなく、他の従業員も導入を受け入れているくれる可能性が高まるのではないでしょうか。

まとめ

営業プロセスが構築できていれば、営業担当者は皆等しく、その段階に沿って営業活動を進めることができます。属人的な営業活動の脱却につながり、「PDCAを回しやすくなる」「成約に至る顧客の傾向が見えてくる」「組織にノウハウを蓄積できる」などのメリットも得られるかもしれません。

もちろん営業プロセスは、企業や商材ごとに異なるため「このプロセスが絶対!」というものはなく、各自が自社に合ったプロセスを構築する必要があります。そのため今回紹介した、営業プロセスの構築方法などをぜひ参考にしてみてください。

.png)