「オウンドメディアの開始に年間いくら見積もるべきか? 」「SNSマーケティングを手がけるか」「コンサルトの支援をどうしよう」「動画マーケティングがトレンドらしいがどうか」「マーケティングソフトウェアを活用すべきか 」

等々、マーケティング予算を考えるときは実に悩ましいものです。

なにしろ、マーケティングの世界はトレンドの動きが速く、次から次へと魅惑的な手法、斬新なマーテックが登場します。すべてに予算を出せれば問題ありませんが、往々にして予算も、ついでに人材も不足しているものです。

- 他社はどのようにマーケティング予算を組んでいるのか?

- デジタルとオフラインの比率はどのくらいにすべきか?

- 業界の流れから見て、新しい手法に何を取り入れるべきか?

このように疑問はつきないと思います。そこで、本記事では、マーケティング予算の考え方、目標からどのように予算をブレイクダウンすべきかをわかりやすく解説します。

マーケティング予算とは?

マーケティング予算とは、マーケティング施策に使える年間の金額です。企業規模によって差はありますが、他の部署と同じように、マーケティング組織にも年間数百万円〜何千万円単位の予算がおりるでしょう。

マーケティング成果を出せるかには、実行レベルでの努力も大事ですが、当初のマーケティング予算の配分が大きく影響します。何にお金を使うのかは、マーケティング戦略とイコールです。

予算の傾向と変化

マーケティング予算も他の間接部門の予算と同じように、景気と企業の売上げが好調かどうかにかなり影響を受けます。

例えば、コロナパンデミックは企業の業績にも各社のマーケティング予算にも影響を与えました。

2021年のGartner、Incの「年次Gartner CMO支出調査」では、企業のマーケティング予算は過去最低レベルの企業収益の6.4%にまで低下しています(ここ数年10%以上を推移しており、2020年すら11%だったにもかかわらずです)。

コロナ禍になってSaaSのように追い風を受けた業界もありますが、このようなデータを見ると逆風の企業が多かったことがよくわかります。多くの企業のマーケティング担当者は、各施策の予算を削減せざるを得なかったのです。

オンラインとオフラインでの予算配分の変化

パンデミックは、マーケティング予算の内訳にも影響を与えました。

2021年9月に行われたKantar社の調査「Kantar Global Media Budget Plans for 2022 Sept」では、2021年にはデジタルメディア世界の広告費総額の半分を超え、2022年はさらに増加すると予測されています。

増加すると予測されているのは、1位が「オンライン動画マーケティング」。76 %が予算を増やすと回答しています。2位がインフルエンサーによるブランデッドコンテンツへの支出。71%が増やすと予想しています。3位がSNS広告です。

逆に減らすと回答されている1位は新聞広告。雑誌広告と予想されています。日本でも動画やSNSが注目されており、オールドメディアが次々とクローズしている状況を見ると、予算配分についてはそれほど世界のトレンドと温度差はないのかもしれません。

(出典:marketingcharts.com/)

補足しますと、近年の日本国内の調査では企業がマーケティング予算を増やしているというデータが目立ちます。これは、もともとマーケティング先進国の米国に比べると、日本がマーケティングにあまり投資してこなかったため、デジタルマーケティングのスタートが遅く、コロナ禍でようやくとりかかったと解釈できます。

日本はマーケティング予算がないか、少ないところを増やしている状況。マーケティングを始めたばかりであり、米国とは立ち位置がかなり違います。

さまざまなマーケティング予算と代表的施策

マーケティング予算の種類と代表的な施策には以下があります。

予算を考える際は、 企画だけでなく細かい雑費まで含めた施策に、必要なすべてのコストを把握します。

広告・宣伝予算

オンライン:

- 検索エンジン連動広告

- SNS広告

- ディスプレイ広告

- インフルエンサー

- オウンドメディア

オフライン:

- 雑誌広告

- 新聞広告

- タクシー広告

- ポスター、パンフレット・DMなどの販促物、他

※各施策にコンテンツ制作、人件費等も発生

イベント予算

- 展示会・カンファレンス、各種セミナー

- セミナー・ウェビナー

※当日の人件費(コンパニオン、アルバイト等)、使用するパネル、配布資料などの制作費、搬入出に使用する運送費。自社セミナーの場合は会場費、広告宣伝等集客費用も発生

広報予算

- ニュースリリースに活用する広報

※記者会見の会場・運用などが発生

ソフトウェア・ツールの予算

- マーケティングソフトウェアを活用したリードジェネレーション

- 専用ソフトウェアを活用した分析・検証

マーケティング予算の立て方

そもそも自社の予算はどのように決めることがベストなのでしょうか?

マーケティング予算の考え方にも、さまざまな種類があります。企業規模、製品・サービスの特性はもちろん、経営者のマーケティング部門をコストセンターとして捉えるか、収益を上げる部門として考えるかで変わってきます。

ここでは、目安となる4つの考え方を紹介します。

売上高比率や収益比率で考える

前述のGartner社が出しているような、売上げや収益に対する比率でマーケティング予算を決める考え方です。

Gartnerの2021年調査ではマーケティング予算は企業収益の6.4%まで下がっていますが、それまでの数年は10%を超えていました。米国のソフトウェア企業Webfxの調査では、多くの企業が全体の収益の7?10%をマーケティングに費やすそうです。

- 企業収益×一定比率(6〜12%)

前年実績ベースで考える

前年実績ベースで予算を申請する方法は、日本では、間接部門の予算の一般的な決め方です。もちろん、ビジネス環境の変化によって内訳は多少変わります。

前年に成功した施策はとりあえず継続します。では、失敗した施策をどうするか? これも、施策そのものが的外れだった場合は外し、運用段階のミスの場合は改善して続ける選択をします。予算を決めるときは前年度の施策がシビアに評価されるときでもあります。

競合企業、同規模企業の予算をベンチマーク

これまでマーケティング活動をあまりしていなかった企業の場合、同業界もしくは同規模の企業のマーケティング予算を参照する方法があります。

日本の場合、マーケティング予算全体についての調査はありませんが、広告費、Webプロモーション、コンテンツマーケティングと、各施策別予算についてのデータは出ているので、参考にするとよいでしょう。

分析データから予算を組み立てる

マーケティングソフトウェアを使いこなし、デジタルマーケィングはもちろん、展示会などオフラインの施策からのリードもトラックできており、各施策と売上げの関係性を分析できている企業は、それまでのデータをもとに次年度のマーケティング施策の大よそを決定できるでしょう。

もちろん、新しい施策についてのデータはないので、他社のデータや業界の統計などを参考に別途判断します。

では、次にマーケティング予算を立てるステップを解説していきます。

ステップ1:マーケティング目標の設定

まず、予算を立てる目標を設定しましょう。次の1年でもっとも達成したいマーケティング目標を決めて、そこから施策と予算をブレイクダウンします。

例:

- 1年で5,000件のリードを獲得する

- リテンション率を95%にする

- 〇〇領域でソートリーダシップの位置を獲得する

まず、大きな目標を決めて各施策の目標を決めていきます。目標設定のフレームワークSMARTの法則のとおり、できるだけ明確に数値と期限で表すことがのぞましいでしょう。

ステップ2:各マーケティング施策を計画

目標にあわせて、どのようなマーケティング施策を進めるか決定します。前述のようにある程度は前年度ベースになるはずなので、まずは前年度の施策の検証→継続する施策の決定、新たなマーケティング施策の追加、という手順になります。前述の黄金比率を参照し、新しい領域を何%にするのか計画しましょう。

(オフライン)

- 展示会・見本市

- 業界誌・業界新聞

- 看板広告

- CM

(オンライン)

- Webサイトの改定

- 検索エンジン最適化(SEO)

- オンライン広告

- SNSマーケティング

- コンテンツマーケティング

- 動画マーケティング

- メールマーケティング

- ソフトウェアやツール

- 人件費、コンサルティング費等

ステップ3 予想コストと投資収益率(ROI)の算出

検討している施策のコストをシミュレーションします。前年度までの施策は実績ベースでわかりますが、新しい施策は各ベンダーの見積もり、業界が出しているデータを踏まえ予想コストとして把握します。

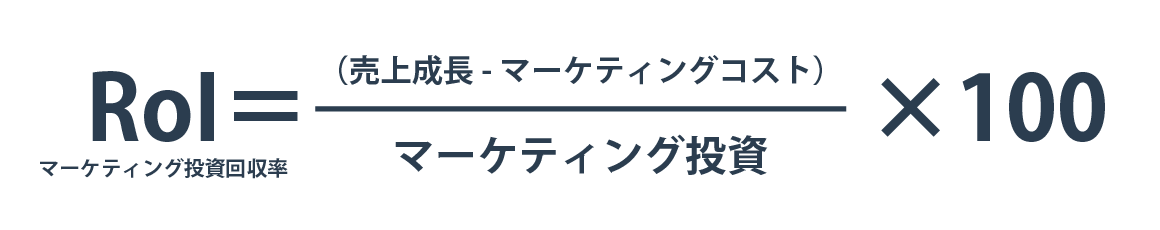

投資回収率(ROI)とは、マーケティングコストを費用ではなく投資と捉えて、収率を測定する計算式です。以下の式で算出できます。その上でROIの高い施策を優先しましょう。

ステップ4 予算を振り分ける

目標、前年度までの施策のROI、新しく試したい施策の予想ROI、をもとに予算を配分します。予算配分はある程度柔軟に切り替えられるようにしておくのが大切です。

2020年のコロナパンデミックのように、ビジネス環境が激変することもあります。シミュレーションどおりにいかないときに、「もう予算をとったから」と成果のでない施策に予算を使い続けるのではなく、成果の出る施策に切り替えられる体制にしておきましょう。

マーケティング予算配分への考え方

マーケティング予算は、マーケティング施策の成果を最大化するために配分しなければなりません。以下の点に留意しましょう。

ファネルのどの位置に問題があるかを明確にする

予算配分を考えるときは、自社のマーケティング施策の課題がファネルのどの位置にあるのかを明確にしましょう。

- TOFU:各チャネルで自社を発見してもらい、訪問してもらい、リードになってもらう段階

- MOFU:リードと信頼関係を醸成し、自社の製品・サービスに興味をもってもらう段階

- BOFU:リードが製品・サービスにかなり興味を持ちより深く知りたい、企業に問い合わせたいと考える段階

どの位置に問題がありそうでしょうか? 今の課題をファネルにマッピングすると、どの施策に予算を配分すればよいかイメージしやすくなります。

例えばTOFUに問題がある(ペルソナ設定などができていない等)ことが原因なのに、コンバージョンに近いBOFUに予算を配分しても、問い合わせ率はおそらく上がりません。まず、課題を正しく把握し、対策となる施策に予算を分配し、TOFU→MOFU→BOFUの流れをスムーズにすることがポイントです。

該当ファネルでのKGIとKPIを明確にする

各ファネルでの課題が明確になったら、課題解決のためのKGIとKPIを設定しましょう。マーケティング部門の大目標である、KGIにそって各マーケティング施策ごとにたてます。

TOFUのKGIとKPI

- KGIの例:新規リード獲得数〇〇件

- KPIの例:

サイトのトラフィック数

メールマガジン配信数

ウェビナー参加者数

展示会での名刺収集数

MOFUのKGIとKPI

- KGIの例:ランディングページ訪問

- KPIの例:

コンバージョン数(eBookのダウンロード)

事例ページ閲覧数

ウェビナー後のメルマガ購読数

SNSフォロワー数

BOFUでのKGIとKPI

- KGI:CVR数

- KPI:

デモ申し込み数

コンバージョン率(見積もり依頼)

引き渡し営業案件数

無料サインアップ数

対象KGI/KPIに対しての施策を決める

対象KGI・KPIに対しての施策を決めていきます。例えば、リード数を1年に●●●●件増やす場合、リードを獲得するチャネルが必要になります。これまでの施策の成果、社内に適任者がいるかどうかも踏まえて、以下の施策より行うべき施策を決めていきます。

- 展示会

- ダイレクトメール(DM)

- 広告(業界新聞、業界誌)

- タクシー広告

- テレビCM等

- オウンドメディア

- メールマガジン

- SNSマーケティング

- ウェビナー

- SEO(検索エンジン最適化)

- 広告

施策に対してマーケティング予算を配分

施策に対して予算を配分します。新しく施策を追加すれば、昨年から続けている施策を減らす必要も出てくるでしょう。全体的に予算を減らして新たな施策の予算にあてる方法もあり、成果の出なかった施策をすっぱりやめて、新たな施策に予算をさくこともできます。

ただし、マーケティング施策には短期で成果がわかる施策もあれば、オウンドメディアのように成果がでるまで最低でも半年、長いと1?2年かかる施策もあります。中長期的な視野をもって継続すべきことは継続しましょう。

資源配分の黄金比率と言われる「70対20対10の法則」があります。

- 予算の70%:効果があるとわかっている戦略

- 予算の20%:新しい戦略にあてる

- 予算の10%:勝つための新しい戦略・実験的な戦略

イノベイティブな組織の場合「5:3:2」の配分が望ましいといわれるため、自社の成長力も加味して、配分を決めるとよいでしょう。

マーケティング領域では新たなメディア、テクノロジーの出現により見込み客の動きがどんどん変化するため、新しいマーケティング戦略にも一定程度予算をさく必要が出てきます。「実験的な戦略」とは失敗することも織り込んで進める施策です。ベンチャー企業などで「失敗予算」とよばれることもあります。新たな領域なら、失敗しても他社より速く手がけることでノウハウを蓄積でき、次に活かせるという「投資」に近い考え方です。

まとめ

マーケティング予算の配分は戦略そのものです。もし、経営者がマーケティングの重要性を理解していれば、前年実績にかかわらず今行うべきマーケティング施策に予算を投じるでしょう。施策だけでなく人員も増やすはずです。

しかし、日本企業では米国でいうマーケティング領域の仕事を経営企画、営業企画、営業部門などで行ってきたケースも多く、マーケティング組織=広告宣伝部門という意識の企業が大半です。ゆえに、マーケティング予算を上げる=コストアップという理解をされてしまうかもしれません。

マーケティングは営業部門と同様に収益に貢献できる組織です。マーケティング組織の社内での地位向上のためにも、明確な目標を立てて適切なマーケティング施策を決定し、マーケティング予算を配分して成果を上げていきましょう。

.png)