「リード数が頭打ちになっている」「効率的にリードを獲得できる方法を考えたい」とお悩みではないでしょうか。

海外の著名なマーケターWiemer Snijders(ウィーマー・スナイダーズ)氏とCharles Graham(チャールズ・グラハム)氏は、書籍『Eat Your Greens』の中で「ブランドの成長には多数の潜在顧客を獲得し、ロイヤルカスタマーへと転換する施策が必要」と述べています。いかにリードジェネレーションとナーチャリングを適切に行えるかが売上げ拡大のカギです。

とはいえ、単に集客施策に取り組んでも、期待しているほどのリードは創出できないかもしれません。リードジェネレーションは釣りのようなもので、適切な道具(ツールや戦略)、良い釣り場(チャネル)、適切なエサ(価値あるコンテンツ)が必要です。

本記事では、リードジェネレーションの概要や代表的なオフライン・オンライン施策、役に立つモデルをご紹介します。

リードジェネレーションとは

リードジェネレーションとは、潜在顧客を惹きつけ、見込み客(リード)化を目指すプロセスです。一般的に、潜在顧客がコミュニケーションに必要な情報(氏名や連絡先など)を渡したときに、リードジェネレーションは完了したとみなされます。リードジェネレーションの手順例は以下の通りです。

- WebサイトやSNSなどで潜在顧客に認知してもらう

- ブログ記事を読んだ後にeBookのダウンロードページへ遷移(あるいは「メールマガジン購読申し込み」や「ウェビナー参加申し込み」といったケースも)

- フォームに氏名や連絡先などを入力してeBookを入手

また、オフラインでは展示会で自社の出展ブースに興味を持ってくれた来訪者(企業の営業や情報集担当者など)から名刺を受け取る場面もあるでしょう。これもまた、リードジェネレーションの一環だと言えます。

リードジェネレーションの後は、リードにとって価値ある情報をメールなどで提供するナーチャリングを実施し、信頼関係や購買意欲の醸成をして、商談化を目指します。

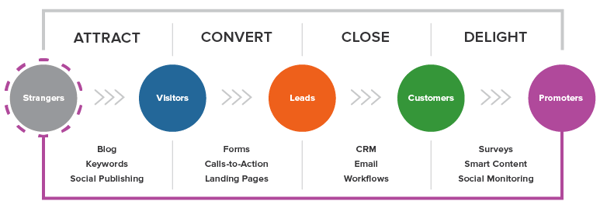

(出典:HubSpot)

考え方と発展の経緯

リードジェネレーションの手法や技術は、時代とともに大きく変化しています。初期のリードジェネレーションは、訪問営業やコールドコールでした。営業が家や企業に訪問し、自社の商品・サービスを売り込み、連絡先の獲得をしたり、時にはその場で購入してもらったりしていたのです。

1967年にダイレクトマーケティングの概念が誕生し、郵便システムや交通インフラなどの発展などに伴い、ダイレクトメールや印刷広告でのリードジェネレーションが普及します。これにより、特定の人口層や広範囲の地域をターゲティングした、リードジェネレーションが可能になりました。

そして現代では、インターネットやSNSの普及により、消費者は自身で商品・サービスに関する情報を調べるようになりました。消費者の都合を無視した強引な営業ではなく、ニーズや興味関心に寄り添った営業が重視されます。

だからこそ、今日のリードジェネレーションでは企業が一方的な情報発信をする「アウトバウンド」ではなく、リードにとって価値ある情報を提供し、自社に興味関心を持ってもらうインバウンドのリードジェネレーションが重要なのです。

リードジェネレーションとリードナーチャリングとの違い

ここで、リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いについて、わかりやすく説明します。

リードジェネレーションは、見込み客を獲得するためのプロセスです。例えば、広告やオウンドメディアのコンテンツを通じてターゲットユーザーに有益な情報を提供し、興味を引きます。

ユーザーがコンテンツに興味を持つと、メールマガジン購読やウェビナー参加、資料ダウンロードなどを通じて企業との接点ができます。これにより、企業は新たなリードを獲得することができるのです。

多くの場合、リードを獲得しただけでは、すぐに契約につながることは稀です。それは、リードの中にもさまざまな検討段階の見込み客がいるからです。

受注につながらなかったリードをそのまま放置してしまうと、結果的に企業としては利益に繋がらず、無駄なコストになりかねません。お客様の検討度合に合わせて寄り添って見込み度を上げていく(育成していく)プロセスが重要になります。

そこで重要なのが、リードナーチャリングの考え方です。リードナーチャリングは、リードジェネレーションに続くプロセスを指します。既に獲得したリードの、製品・サービスに対する関心度合いを高め、販売につなげるアプローチです。

見込み客の信頼を醸成しながら、製品・サービスへの関心を深めてもらい、先々は商談に進んでもらうことが目的です。

例えば、リードに対して定期的にメールマガジンなどを送信して「ノウハウブログの記事」「製品・サービスの使い方」「業界の成功事例」といった教育的なコンテンツを提供します。また、SNSを介したコミュニケーションを通じて、リードが関心を持ちそうなトピックを共有し、コメントのやり取りを通じてリードとの関係性を深めます。

このようなプロセスを経て、リードの製品・サービスへの関心を促進し、最終的には販売につなげることを目指します。

リードジェネレーションを考えるときに理解しておいた方がよいモデル3つ

リードジェネレーションの成功には、リードにとって最適なタイミングで、最適なコンテンツを届けることが欠かせません。そして、それを実現するにはペルソナとカスタマージャーニーの作成による、深い顧客理解が必要です。

ここからは、リードジェネレーションに役立つ3つのモデルをご紹介します。ただ、前提として顧客理解が重要であり、モデルありきで取り組むと失敗する可能性があるので注意してください。

デマンドウォーターフォール

デマンドウォーターフォールは、BtoBマーケティングで使用されるフレームワークで、案件創出から成約までの詳細なプロセスを可視化するモデルです。デマンドウォーターフォールは3種類あり、最も普及している「Rearchitectedデマンド・ウォーターフォール」は、大きく以下4つのステージで構成されます。

(出典:SiriusDecisions)

- Inquiry(問い合わせ、最初の接点)

- Marketing Qualification(マーケティング部門がリードにかかわる段階)

- Sales Qualification(営業部門がリードにかかわる段階)

- Close(クロージング)

Marketing Qualificationでは、リードを以下4種類に分類します。

- マーケティング部門が有望と考えるリード「AQL」

- インサイドセールス部門も同様に有望と考えるリード「TAL」

- 営業に引き渡せる段階のリード「TQL」

- インサイドセールスが獲得したアポイント「TGL」

リードの質や関心度合いを数値などで評価するスコアリングにもとづいて、獲得したリードを分類することで、より効果的なリードジェネレーションが可能になります。デマンドウォーターフォールの詳細は、「デマンドウォーターフォールとは何か?BtoBマーケティングの基本の”き”」をご確認ください。

The Model

The Modelとは、セールスフォース社が活用するフレームワークで、「マーケティング・インサイドセールス・外勤営業・カスタマーサクセス」までの流れを一連の営業プロセスと考えるモデルです。

(出典:SalesForce)

The Model誕生の背景には、顧客行動の変化が挙げられます。インターネットの発展により、顧客は情報収集から比較検討まで自身で行うようになり、優れた顧客体験が購買意欲に大きな影響を与えるようになったのです。

それを証明するかのように、顧客の6割以上は「購買の意思決定において、価格以上に顧客体験が重要であると考えている」と回答した調査結果もあります。

The Modelを活用すれば、リードジェネレーションからナーチャリング、商談、カスタマーサクセスまで一貫した顧客体験の提供が可能になるのです。

ファネル

ファネルとは、リードの認知から購入に至るまでの行動プロセスを可視化したモデルです。通常マーケティング活動において、顧客の数は「認知」「比較・検討」「購入」の順に多くなるため、ファネルは逆三角形の図で表示されます。

.jpg?width=546&height=372&name=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8D%E3%83%AB(1).jpg)

なお上記画像は、よく利用される「パーチェスファネル」であり、大きく顧客ステージを以下3つに分類しています。

- TOFU(トップ オブ ザ ファネル):潜在顧客

- MOFU(ミドル オブ ザ ファネル):見込み客

- BOFU(ボトム オブ ザ ファネル):購入の検討段階

リードジェネレーションの際には、ペルソナのステージに応じて、最適なコンテンツを届けなければいけません。例えば、ペルソナがTOFUに属するならば、課題に気付いてもらえるようなお役立ち情報などを配信し、認知獲得を目指す施策が有効です。一方、BOFUに属するならば、リスティング広告や製品比較サイトへの露出などがよいでしょう。

ただし、通常のファネルは新規リード獲得だけに注目しており、SaaSやサブスクリプションモデルに必要な「顧客維持」の視点が抜けています。

そこで近年は、顧客ステージをAttract(惹きつける)、Engage(信頼関係を築く)、Delight(満足させる)の3つに分けた「フライホイール」が注目されています。SNSや口コミの影響力が大きくなっている今、買い切り型のビジネスでもフライホイールはリードジェネレーションに有効なモデルです。

(出典:HubSpot)

ファネルについては、「マーケティングファネルとは?BtoB企業のマーケティング&営業担当者が知っておくべきこと」で詳細に解説しておりますので、ぜひこちらもご参考にしてください。

オフラインのリードジェネレーション7つの手法・施策事例

オンラインの発展により、BtoBマーケターが顧客とコミュニケーションをとれるチャネル数は劇的に増加しています。自社に最適なチャネルでリードジェネレーションが行えるように、代表的なリードジェネレーションの施策をご紹介します。まずはオフライン施策を見ていきましょう。

展示会

展示会は、多くの潜在顧客に自社の商品・サービスを認知してもらい、その場で名刺獲得もできる重要チャネルです。

製造業界を対象にした調査ですが、株式会社マーケライズによれば展示会1回当たりの名刺交換数100件以上の割合は、オンライン経由で24%なのに対し、オフライン経由は50%にもなります。さらに、1カ月以内に商談につながる割合が5%以上と回答したのは、オンライン経由が24%の一方、オフライン経由は47%とのことです。

この調査から、オフラインでの展示会は質の高いリードを多く獲得できる可能性が高いといえます。

.jpg?width=581&height=249&name=%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A(%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%82%92%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E8%AA%BF%E6%9F%BB).jpg)

(出典:株式会社マーケライズ)

展示会の企画では、ブースの出展位置も重要です。人通りの多い位置にブースを設置しましょう。入り口付近や入り口からの主要同線、セミナー会場付近にブースを設置すれば、効率よく参加者にアプローチできます。集客効果の高い位置を確保するためにも、1年前には出展の申し込みをしてください。

名刺獲得数をKPIにする企業が多いですが、単に名刺獲得をするだけでは、効果的なリードジェネレーションにはつなげられません。なぜなら、展示会は多くの潜在顧客にリーチできる性質上、自社に適していない顧客も存在するためです。

そのため、出展前にはデマンドウォーターフォールにもとづき、リードをAQL・TAL・TQLに分類し、獲得名刺を分類できる仕組みを整えましょう。例えば、アンケート作成時に「この回答をしたリードはTQL」などのように、回答内容に応じてリードを分類できる仕掛けを作るのは有効です。

リードの分類ができない場合は、The Modelを用いてマーケティングと営業の干渉範囲を決めましょう。アンケートの回答によって、マーケティングが育成をするのか、それとも営業が商談を仕掛けるのかを決めておけば、円滑にリードの受け渡しが行えます。

大規模イベント(自社主催・他社主催)

数千人の来場者が集まる大規模イベントでは、そのイベントに関連する業界や分野に特定の関心を持つ参加者が多く集まるため、大きな認知拡大から数百件以上のリード創出を見込めます。なお大規模イベントでは、すべてのファネルに属するリードにアプローチできますが、特に前半のTOFUとMOFUにアプローチし、認知拡大を目指す際に有効です。

カンファレンスのような大規模イベントでは、イベントテーマに関わる隣接業界の企業や競合企業も参加していることが少なくありません。そのため、セミナー登壇での訴求内容や展示ブースでの訴求内容(イベントによっては小規模の展示ブースを設置できる場合もあります)の中で、自社の事業・サービス内容や強みをはっきりと明示することが重要です。

セミナー(自社主催・他社主催)

株式会社シャノンが、企業の情報収集担当者を対象にした調査によれば、回答者の3割以上が「コロナ後はウェビナーよりもセミナーを希望する」と回答しており、オフラインのセミナーの人気がうかがえます。

.jpg?width=600&height=337&name=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC(%E8%87%AA%E7%A4%BE%E4%B8%BB%E5%82%AC%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E4%B8%BB%E5%82%AC).jpg)

(出典:株式会社シャノン)

オフラインのセミナーの場合、潜在顧客は時間や移動コストをかけて参加するため、質の高いリードを獲得できる可能性が高いです。セミナーに取り組む場合は、テーマや共催先をペルソナに合わせましょう。

ファネルにおけるTOFU(潜在層)を狙うのなら、最新トレンドやノウハウ紹介、ゲストスピーカー登壇などが効果的です。

MOFUやBOFUに属する質の高いリード獲得を狙うなら、事例紹介や製品デモが有効です。また、展示会と同様に事前のリードの分類と各部門の干渉範囲の明確化は欠かせません。

オフライン広告

オフライン広告とは、マスメディア広告や屋外広告、交通広告などインターネットを介さないで出稿する広告です。

オンライン広告と比較すると出稿費用は高額になりますが、多くの人の目につくため、認知の拡大に効果的。その一方、商材を魅力的に訴求できても、リードがすぐに行動する可能性は低いです。オフライン広告は、多くの潜在顧客との接点を作る種まきだからこそ、ほかの施策と組み合わせてリードジェネレーションをしましょう。

(出典:SmartHR)

人事労務クラウドソフトウェアを提供するSmartHRは、競合他社の増加により、製品の強みを明確に差別化できていない課題を抱えていました。

そこで認知拡大を目的に、交通広告やテレビCM、新聞折り込みチラシなどのオフライン広告を出稿。もともとは「業務効率化」を訴求する広告を打つつもりでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりテレワークが急速に普及したため、「ハンコを押すために出社した。」をキーメッセージに変更したのです。

これにより、テレワークの障壁はハンコや紙の書類であることを訴えられ、1カ月でMQL数3300・商談数500、指名検索数2倍という大きな成功を収めています。

SmartHRの事例が示すように、オフライン広告は多くの潜在顧客を創出します。しかし、潜在顧客をリード化できる仕組みが整っていなければ、商談にはつながりません。まずは料金ページや事例、フォームなどのコンバージョンに近いコンテンツの最適化をしましょう。

媒体露出

自社と関連性のある専門雑誌や新聞に露出する方法もあります。専門誌や新聞は、特定の業界や職業に焦点を当てているため、読者の多くは潜在顧客やリードである可能性が高いです。

また、総務省による各メディアの信頼に関する調査結果では、新聞は61.2%、専門情報サイトは45.3%と、専門誌や新聞は信頼できる情報源とみなされています。そのため、インタビューや寄稿などで露出することで、権威の向上や信頼の獲得を見込めます。

(出典:MarkeZine「プラスクラス、スポーツに特化したマーケティングスクールを開校 オンラインで即戦力人材を育成」)

プラスクラス・スポーツ・インキュベーションは、スポーツに特化したデジタルマーケティングのオンラインスクールの宣伝を、マーケティング専門メディア「MarkeZine」に掲載することで、本サービスの対象者であるマーケティング担当希望者にアプローチできていると考えられます。

業界団体での活動

組合や商工会議所などの団体は、知識やリソースの共有、ネットワークの構築、プロジェクトでの協力に関心を持つ企業や専門家で構成されているため、自社に興味関心を持つ可能性が高い潜在顧客との接点を構築できます。また、イベントやワークショップ、委員会に参加すれば、信頼性と権威を高めることも可能です。

日本経済新聞は、導入企業数1万7000社以上、260万人のビジネスパーソンが読む権威ある媒体です。運送会社のデジタル化を支援するascend(アセンド)は、日本経済新聞オンラインにサービスの特徴や解決する課題などを詳細に取り上げられたことにより、多くの潜在顧客と接点を構築できたと思われます。

取引先との関係性構築

チャネルマーケティングをご存知でしょうか。チャネルマーケティングとは、流通チャネルなどの有力なチャネルに働きかけて行うマーケティング手法です。

具体例としては、建築業者における金融機関、メーカーと販売店、SaaS企業と代理店などが挙げられます。

例えば、プロジェクト管理ツールの導入を考えている企業の中には、取引のあるマーケティング支援会社や代理店におすすめの会社をヒアリングし、製品の比較検討をするところもあるでしょう。

実際にSagefrog Marketing Groupの調査によれば、BtoBマーケティングにおけるリードの65%は紹介によるものとのことです。

ペルソナが取引先から情報収集している場合、SEOやリスティング広告などのオンライン施策ではなく、ペルソナの取引先における認知拡大や信頼の醸成に取り組み、自社をおすすめしてもらえるように働きかける方が有効です。まずはファネルを参考に、ペルソナの課題や行動を分析し、情報行動や商売行動を把握しましょう。

(出典:HubSpot)

CRMツールを提供するHubSpotは、HubSpot製品に関する高度な知識を持つ代理店や提携アプリをまとめたページ「HubSpotエコシステム」を提供しています。

代理店の公開により、HubSpotを活用して(あるいはこれからHubSpotを活用して)マーケティング業務の課題を解決したい顧客のマッチングを手助け。また、連携アプリを豊富に取り揃えることにより、既に活用しているシステムとの連携ができ、より円滑にHubSpotの導入・活用ができる仕組みです。

このように、パートナー企業や取引先同士の関係構築ができる仕掛けを作っています。

オンラインのリードジェネレーション7つの手法・施策事例

オンラインのリードジェネレーションでは、連続性を持たせる必要があります。

例えば、オウンドメディアでコンテンツを投稿するだけであれば、匿名のトラフィックが増えるだけのため、ダウンロードコンテンツやフォームを設置してリードジェネレーションができる流れを整えなければいけません。オンラインにおいては、潜在顧客はすぐに次の行動に移れるからこそ、連続性を意識した施策展開をしましょう。

ここからは、オンラインのリードジェネレーションにおける代表的な施策をご紹介します。

オウンドメディア

オンライン施策といえば、デジタル広告やSEOにおける指名検索など、短期間で成果を出せる顕在層向け施策に注力する企業が多いですが、多くの商品・サービスで顕在層が占める割合は少ないです。事業の拡大を目指すのなら、オウンドメディアでコンテンツ発信をし、潜在層と準顕在層との接点を構築して、リードジェネレーションする仕組みを作るとよいでしょう。

特に、BtoBにおいてはコンテンツが重要な役割を果たすとわかっています。

DemandGenの調査によれば、BtoBバイヤーの55%が「購入の意思決定の際にコンテンツを重視している」と回答。それでは、どのようなコンテンツをどのくらい投稿すればよいのでしょうか。

この問いに答えを出したのがWACUL株式会社です。同社の調査によれば、BtoBサイトにおいてはコンテンツ本数の増加に伴い訪問数は劇的に増加し、訪問数の増加はコンバージョン数に貢献すると判明。また、情報ノウハウ提供型コンテンツは読み物型に比べて、コンバージョン数が13倍になるとのことです。

(出典:WACUL株式会社)

BtoB企業のオウンドメディアは、潜在層と準顕在層の認知獲得、および他チャネルから流れてきた顕在層をリード化するための重要チャネルです。ペルソナがオンラインで情報収集する場合は、オウンドメディアの運営を検討しましょう。

アーンドメディア

アーンドメディアは、第三者である顧客や業界の専門家によって生み出されるメディアです。具体的には、口コミサイトやSNSの投稿、専門家やインフルエンサーによる紹介などが挙げられます。

アーンドメディアが重要なのはBtoCのみと思われるかもしれませんが、近年BtoBにおいても重要性は高まっています。

(出典:TrustRadius)

TrustRadiusがBtoBのバイヤーを対象にした調査によれば、最も利用されている情報収集チャネルは製品デモの59%、次いでユーザーレビューの56%でした。また、回答者の3分の1が意思決定者間でのコラボレーションが増えたと回答しており、意思決定者間でレビューがシェアされることもあるとのことです。

アーンドメディアは主に認知拡大に有効で、副次的に流入数の増加を見込めます。

例えば、製品レビューサイトを見ているユーザーは、課題の解決法を探している未認知の顕在層です。レビューサイトで自社に興味を持ち、オウンドメディアに訪問してもらえれば、購入意欲の高いリード獲得へとつながります。

デジタル広告

デジタル広告の中でも、リスティング広告とSNS広告(特にFacebookとLinkedIn)はリード獲得に有効です。

これらのデジタル広告は、悩みの解決法を探す顕在層にリーチでき、低コストで出稿できるため、費用対効果の高い施策として知られています。また、特定のメディアに通常の記事形式で配信する「タイアップ広告/記事広告」もBtoBのリードジェネレーションに有効です。

(出典:Tech+)

NTTコミュニケーションズは、情報システム部門の担当者が主な読者層の「Tech+」に、企業のスマートデバイスを守るサービス「あんしんモバイルセキュリティ for ビジネス」の記事広告を掲載しました。

「高度化するサイバー攻撃 → スマートデバイスを狙った攻撃の増加 → 製品紹介」という流れにすることで、効果的にユーザーの危機感を高められ、リードジェネレーションにつなげられると推測できます。最後に記事内で、興味を持ってもらった読者に向けて自社のLPに遷移してもらえるようなCTAを設置しています。

デジタル広告の出稿前には、遷移先のオウンドメディアやLPでコンバージョンを作れる状態にしなければいけません。WebサイトやLP、ダウンロードコンテンツ、営業資料などを最適化し、リードジェネレーションができる状態にしましょう。コンバージョンや商談に近いコンテンツを改善せずに、デジタル広告を出稿しても、リードや商談の獲得はできません。

ウェビナー(自社主催・他社主催)

新型コロナ感染症をきっかけに、ウェビナーに取り組むBtoB企業が増加しています。株式会社シャノンの調査では、「2020年と比較して、2021年はウェビナーの視聴頻度が増えた」と回答した人は7割以上にもなります。

ウェビナーでリーチできる層は、コンテンツや共催相手によって異なります。例えば、最新トレンドやノウハウ紹介がテーマなら潜在層、事例や商材説明がテーマなら顕在層へのリーチが可能です。

いずれにしてもウェビナーの主な目的はリード獲得であり、事前にリード定義やリードを分類する仕組みを作り、HOTリードは素早くインサイドセールスに渡せるようにしましょう。

.jpg?width=598&height=485&name=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC(%E8%87%AA%E7%A4%BE%E4%B8%BB%E5%82%AC%E3%83%BB%E4%BB%96%E7%A4%BE%E4%B8%BB%E5%82%AC).jpg)

(出典:Twitter)

株式会社ベイジは、ウェブサイトのリニューアルに興味のある方やリニューアルを検討中の方をターゲットに「ベイジのコーポレートサイトリニューアルの裏側大公開」というテーマのウェビナーを開催しました。

裏側の細かな戦略や参加者への質問に回答することで、ターゲットの興味関心を高められたと考えられます。また、ウェビナー開始前に「#ベイジのリニューアル」を作成することにより、多くの参加者のツイート(口コミ・評判)の創出や、当日に参加できなかった方が内容把握できる仕掛けを構築できています。

オンライン展示会

オンライン展示会とは、Web上で開催する展示会のことで、「Web展示会」や「バーチャル展示会」とも呼ばれます。

オンライン展示会は、自社で展示会場を構築するパターンと構築された展示会場に複数企業が出展するパターンの2つがありますが、いずれのパターンにしても目的は「認知拡大」や「リード獲得」です。

オンライン展示会はプラットフォームより、来場者の氏名や役職などのデータをリアルタイムで取得できるため、円滑にリードジェネレーションやナーチャリングに移せます。

(出典:DMM イベントテクノロジー)

株式会社UsideUは、接客員や販売員がアバターを通じて遠隔から接客できるツール「TimeRep(タイムレップ)」を開発・販売しています。

同社は効率よくリードを獲得するため、半年間で15回のオンライン展示会へ出展。短期間でこれだけ高回数の展示会出展ができた理由に、オンライン展示会はオフラインと比較して、①準備時間が少なくて済む、②出店費用が割安ということが挙げられます。結果、大量のリード獲得ができリードジェネレーションのメイン施策になっているとのことです。

専門メディア媒体露出

インタビュー記事や記事広告などで、自社の商品・サービスやトピックに関連する専門メディアに露出すれば、すでに自社業界に興味を持っている潜在層にリーチできるため、質の高いリードジェネレーションを見込めます。

(出典:MarkeZine)

例えば、弊社は営業・マーケティング支援サービスを提供しているため、経験や知見などが購買に大きな影響を与えます。そこで認知の拡大及び権威性の向上を目的に、マーケティングメディアMarkeZineに複数記事を寄稿し、弊社の先見性や知見などを潜在顧客にアピールしています。

リード売買目的のメディアへの露出

リード売買目的のメディアとは、製品比較サイトや資料請求サイトなどのことです。代表的な例は、SaaS比較サイトのBOXILやマーケティング資料の掲載サイトマーケメディア、法人向けIT製品比較サイトのITトレンドなどがあります。

これらのメディアに、自社商材やコンテンツを掲載すれば、ファネルのMOFUとBOFUに属する見込み客にアプローチできます。

(出典:BOXIL SaaS)

例えば、BOXILでは潜在顧客は商品・サービスの詳細や比較、口コミの確認、資料の一括請求などが可能です。

掲載費こそかかりますが、検討フェーズのリードジェネレーションができるため、リード獲得から商談化、リード獲得単価の低下などを見込めます。

リードジェネレーションの成果をあげるためには

リードジェネレーションはBtoBビジネス成長の鍵です。新規顧客を獲得し、製品・サービスの販売機会を創出するうえで不可欠だからです。

リードジェネレーションの施策に取り組み始めた初期においては、「自社に適した、見込み顧客獲得のチャネルとは? 」「どの程度、リード獲得施策に予算を投じるべき? 」などさまざまなトライ&エラーが必要でしょう。

しかし、適切なチャネルを発見し、長期的な成功につながる戦略を構築できれば、新規顧客獲得のコスト効率は向上します。以下では、リードジェネレーションの成果をあげるためのコツを4点紹介します。

ペルソナが存在するチャネルを活用する

リードジェネレーションを成功させるために、まずは自社がターゲットとするペルソナが、どのようなチャネルで業務上の情報収集を行っているのか理解することがポイントです。

例えば「オンラインなのか、オフラインなのか? 」「オンラインの比率が高いとしたら、どのようなメディアでよく情報収集しているのか? それともSNSをよく見ているのか? 」といったことです。

ターゲットが存在しないチャネルでリード獲得のための努力をいくら投じても、無駄に終わってしまう可能性が高いため、まずはペルソナ設定が不可欠です。

ペルソナ設定の例

(出典:BtoBペルソナの作り方とその実例をわかりやすく解説)

ペルソナ設定の際には、自社がイメージしている理想的な顧客の行動パターン、情報収集の方法、好むメディアの種類などを想定して盛り込みましょう。

ただし、企業側の思い込みだけで「うちのお客さんの多くは、きっとこんな人物像」と早急に決めつけないことが重要です。「(ペルソナに関して)仮説を立てること」と「顧客に関する情報を集めて、仮説が正しいかどうか裏付けをすること」は分けて考えてください。

<ペルソナ設定の重要ポイント>

- まずは仮説として、ペルソナを思い描く

- 既存顧客へのインタビューの実施や、既存顧客に関するデータを基に、仮説が正しいかどうか検証する

そのうえで「ペルソナは主に、業界に特化したWebメディアや、ウェビナーで情報収集をしている」としたら、ペルソナが好むチャネルで自社が注目を集められるよう、施策を打っていくことが効果的です。

例えば「『製造業DX』というテーマを専門とするWebメディアに、記事広告を出稿する」といった施策などが考えられるでしょう。

重要な点は、ペルソナの日常的な行動と興味に基づいて、最も影響力があり、なおかつ費用対効果に優れ、効率的なリード獲得を期待できるアプローチを選択することです。これにより、無駄なリソースの消費を避けることができ、リードジェネレーションの効果を高めることができるでしょう。

また、ペルソナの行動・嗜好は時間とともに変化する可能性があるため、定期的な市場調査やデータ分析を通じて、戦略を柔軟に調整することも重要です。

費用対効果を測定して、予算配分を最適化する

リードジェネレーションの成果を最大化するためには、取り組んだ各施策の費用対効果を測定し、予算配分を最適化することも不可欠です。

各チャネルで集客にかかったコストと、集客の結果、得られたリードの質(自社製品・サービスに対する検討度合いなど)や、量(件数)を分析することで、最も効率的なチャネルを明らかにできるでしょう。

各チャネルのパフォーマンスを定期的に効果検証して、ROI(投資収益率)を計算してみましょう。例えば、特定のSNS広告やオウンドメディアが、高いリード獲得率を示している場合には、成果のよかったチャネルにさらなる予算を割り当てることが有効だと言えます。

逆に、期待した成果が得られなかったチャネルについては、戦略を見直すか、予算を他の効果的なチャネルに再配分することが賢明です。

チャネル別のROIの例

|

項目 |

Web広告 |

セミナー |

展示会 |

|

予算(円) |

1,000,000 |

500,000 |

750,000 |

|

コスト(円) |

800,000 |

400,000 |

650,000 |

|

目標リード数 |

100 |

50 |

75 |

|

獲得リード数 |

150 |

60 |

80 |

|

リード獲得単価(円) |

5,333 |

6,667 |

8,125 |

|

商談数 |

30 |

15 |

20 |

|

商談単価(円) |

26,667 |

26,667 |

32,500 |

|

受注数 |

20 |

10 |

12 |

|

受注単価(円) |

60,000 |

55,000 |

70,000 |

|

ROI(%) |

50.0 |

37.5 |

29.23 |

(※ROI=(受注数×受注単価ーコスト)/コスト)

「まだ、さまざまなチャネルで幅広い施策を実行できていない」といった場合や、「どのチャネルが自社にとって最適か、現状では判断が難しい」という場合には、新しいチャネルへのチャレンジも重要です。まずは小規模にリード獲得施策を投じて、その成果を評価することで、未開拓のチャネルが意外な成果をもたらす可能性もあるでしょう。

ペルソナに合わせた訴求を磨く

リードジェネレーションの効果を高めるために、ペルソナに合わせた訴求のブラッシュアップも不可欠です。

ターゲットとなるペルソナが存在する場所に対して、単にアプローチするだけでは不十分です。ペルソナの注意を引き、コンバージョンにつながる行動を促す必要があります。そのためには、ペルソナのニーズ、関心、ペインをできる限り深く理解し、それに応じた訴求を行うことが重要でしょう。

ペルソナに「刺さる」メッセージを作成するには、まず彼らの行動パターン、好み、価値観を詳細に分析することが効果的です。例えば、BtoBの製品・サービス(例:SaaSなど)を扱っている場合には、その製品・サービスがビジネスの効率化や収益向上にいかに貢献するか気づいてもらい、関心を向けてもらうことが重要です。

例えばBIツールとして著名なSaaS「Tableau」は、公式サイトで以下のようなポイントをメインに訴求していると言えます。

(出典:https://www.tableau.com/ja-jp/trial/tableau-software)

- データを見やすく表示し、理解しやすい。

- 使いやすく、素早くデータを分析できる。

- 複雑なデータから大切な情報を引き出せる。

- データに基づいて、ビジネスの成長を助ける。

データを使ってビジネスを進めたい人にとって魅力的に映るポイントに絞り、メッセージに反映させていることが伺えます。

また、ペルソナの好むコンテンツ形式(動画、ブログ記事など)はどのようなものか、効果検証を積み重ねたり、訴求軸(コンテンツを通じて、どのようなメッセージを前面に押し出すか)について何度かトライ&エラーを実施したりすることも効果的でしょう。異なる訴求の効果を比較し、最も反応がよいものを見極めることも大切です。

インサイドセールス(営業)チームとすり合わせやフィードバックをもらう

リードジェネレーション施策を推進するマーケティングチームと、インサイドセールス(営業)チームの連携も不可欠です。

リード獲得後には商談・受注に結びつけることが、会社としての最終目標であるはず。よって所属部署に関係なく「どのようなリードが実際に、ビジネスの成果に結びついているか? 」というポイントを理解することが重要です。

例えば「このような課題を抱えているリードは、商談に結びつく確率が高い」といった、具体的な傾向を把握することです。

リード獲得後、ナーチャリングのプロセスで実際にリードと対話を行った、インサイドセールスからのフィードバックを得ることで、効果的なリードの特徴や、どのようなユーザー層に焦点を当てて今後の集客施策を強化すべきか、ヒントが得られるでしょう。

インサイドセールスチームとの間で定期的にミーティングの機会を設け「どのリードが商談・受注につながったか」「どのような属性や行動特性を持つリードが、高いコンバージョン率を示すか」といったポイントを共有することが有効です。マーケティングチームは、よりターゲットを絞り込んだ集客施策を展開できるようになるでしょう。

また、インサイドセールスチームが求めるリードの質や特性についても明確にし、社内で共有することで、マーケティングチームと営業チームの間のギャップを埋め、より協調した作業が可能に。スムーズな商談創出、ビジネスの成果向上に貢献すると言えるでしょう。

まとめ

BtoBではLTVが重視される傾向にあり、潜在顧客の獲得からロイヤルカスタマーへの転換を最適化していくことが重要です。リードジェネレーションは、その初期段階で必要な工程となります。

リードジェネレーションの成功には、まずはターゲットとなる顧客理解に時間をかける必要があります。ペルソナとカスタマージャーニーマップを作成し、顧客が抱えている課題やニーズ、購買動機、情報収集チャネルなどを把握しましょう。

顧客理解を深め、最適なチャネルで価値あるコンテンツを提供できれば、自社に興味を持ってもらえます。このことを念頭に置かなければ、デマンドウォーターフォールやThe Model、ファネルなどのモデルも効果を発揮しません。

潜在顧客の獲得とリード化は容易ではありませんが、適切なアプローチをすれば、獲得リード数の増加は達成でき、長期的な成長と収益につながります。まずは顧客理解の促進と継続的にコンテンツを作成する体制を構築し、リードジェネレーションを推進する準備を整えましょう。

.png)